谨以此文为元代温州“带盐”!

楔子:十六道盐引的故事

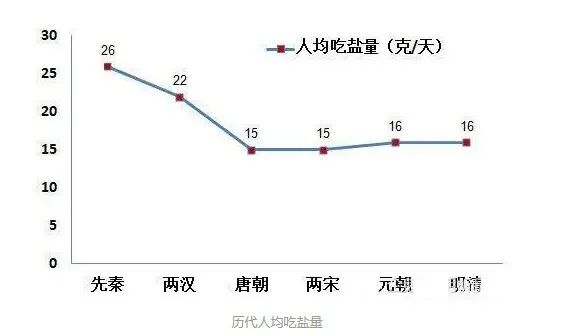

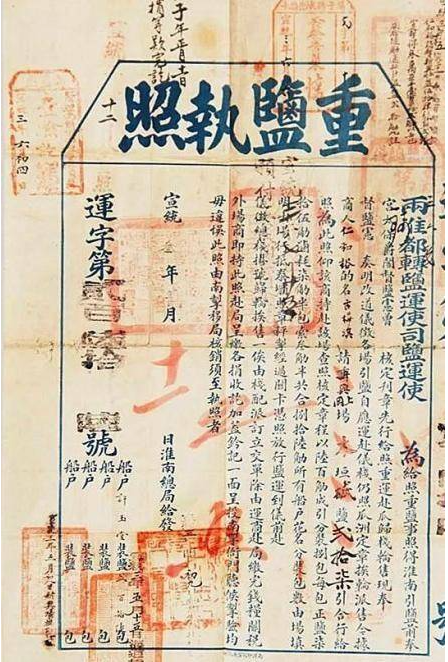

盐是百姓生活重要的必需品,不可一日无之。据统计宋元人均每天食盐量为15克左右。因此古代食盐多由国家垄断产销,历朝历代均十分重视盐政,元代亦如此。盐课是国家的重要收入,两浙闽广盐课更为重要。元末温州人史伯璿有“切见盐为国家大课,自世祖皇帝混一南北,而淮浙福广益利,始资国用”。元政府沿用宋代食盐专卖制度,商人凭颁发的盐引做买卖。盐引即销售盐的官凭。至正十年(1350),由于连年灾害,温台处农民起义频繁。在这兵荒马乱时节,处州商人王文兴在温州城丢失了十六道盐引,到处寻觅无着。直到第二天早上,他寻到元丰桥附近时,见一儒者,急问有无见到盐引。该儒者为温州人,名叫林均翁,说已在这里等了很久,终于等到失主,便从怀里取出盐引完璧归赵。王姓商人感激不尽,伏地鸣谢。那么元代温州为何会成为盐业买卖中心?瓯江边的盐仓通过港口码头运往哪些城市?元代温州地方官员应对贩卖私盐有哪些措施?以下文字来自浙江师范大学江南文化研究中心教授陈彩云《元代温州盐政考述》(原刊《盐业史研究》2011年第2期)一文,有增删,标题为编辑后加。

图表据“历史研究”

一、元代温州盐业生产及行销

温州地处浙江沿海,拥有漫长的海岸线和滩涂,自古以来就是重要的海盐产地。元代继承南宋以来温州所建立的五大盐场,分别位于从乐清湾到平阳的沿海一带。

乐清县有两个盐场,“天富北盐场盐课司在乐清县玉环乡三十三都,元在三十六都海岛中,设司令、司丞监办盐课。长林盐课司在本县长安乡六都塔头,宋政和元年创,元仍其旧,设司令、司丞监办盐课”。

乐清盐场现状(新华社发 蔡宽元 摄)

永嘉县有永嘉盐场,在二都永兴。“永嘉场在二都,东临大海,其乡一至五都。”

瑞安州有双穗盐场,即今塘下场桥一带,“双穗场盐课司在崇泰乡长桥,宋元名为双穗盐场”。

平阳州沿海有天富南盐场,在十一都南监。“天富南盐课司,先在东乡,宋乾道迁十一都,元初复仍旧址,至元间徙市南河西,明洪武八年徙芦浦。”天富南盐课司时常迁徙的原因,概常为台风海潮冲击所毁。

温州五大盐场行政上隶属两浙盐运司管理。元代盐场吏员设有司令、司丞、管勾等职。长兴人朱晞颜曾由平阳州蒙古掾调任乐清长林盐场司丞,郑僖序其文集时说:“君尝丞长林盐事,厖茸窽,导棼疏,日就成绪。”其他还有负责盐场行销的典运。元代设置盐运司来监督盐的运销,批给商人盐引,达到收取巨额盐课的目的。此外还设置了检校所,其目的是应商人到场支盐之需。关于温州设置检校所的时间,《元史》卷九十一《百官七》载:“大德三年(1299),仍于杭州、嘉兴、绍兴、温州等处设检校四所,专验盐袋,毋过常度。”从“仍”字来看,大德三年以前温州就已设置检校所,此次加以恢复。元代后期,两浙盐运司把盐引和验袋等职责合并,成立温台检校批验所,负责温州、台州两地盐政。《元史》卷九十二《百官八》载,至正二年(1342)十一月中书省为严明盐法,奏准在杭州、嘉兴、绍兴、温台四处各设检校批验所,直隶两浙盐运司,专掌批验盐商引目、均平、袋法、称盘等事,毎所置检校批验官一员,从六品,相副官一员,正七品。福建人方彬国元时曾为温州批验所大使,卜居温州城区东门康乐里,子孙遂为温州人。

盐政管理机构还设有盐仓,掌管本地产盐的收纳和支拨。瓯江堤岸边有永和盐仓,至顺二年(1331),曾遭台风毁坏。“水暴溢,括苍山中被郡境,飓风激海水,相辅为害,堤倾路夷,亭随仆,永和盐仓亦圮。”永和仓设在瓯江边港口码头附近,可能是为了便于商人贩盐至各地。元代温州城内还有平定仓,元贞元年(1295)总管王鼐重建、至元六年(1340)总管李朵儿赤重建;每岁江浙行省差来支纳大使、温州路差副使,以及攒典二名、斗级二十名进行管理。

温州港口码头遗址

温州所产出的大量盐货,主要由官府颁给盐引,商人经瓯江航运行销到浙东西和江西等地。盐仓在瓯江港口边,利于盐货沿瓯江上下运输。前文提到的至正十年林均翁在郡城捡到十六道盐引,将其归还处州商人王文兴,时人目为义举,可见十六道盐引价值不菲。

元末,两淮、两浙盐场俱为张士诚、方国珍所据,朱元璋无从得盐课之利,占据处州后,于瓯江吴渡设立抽分所,许令外境客商就两界首买卖,于是绍兴、温州客人用船载盐于唐口、吴渡交易,明军变作银两及置白藤、硫磺等物,以资军用。至正二十三年三月,处州翼总制胡深请求减少盐商关税,改十分抽一为二十抽一,以利贸易,并使江西浙东之民,免于淡食之苦。朱元璋从之,商人称便。

二、食盐法的实行

元代盐的运销有食盐法、计口而赋和商运商销三种方式,互相纠正各自弊端,交参使用。为防私盐泛滥而影响国家税收,盐场附近和沿海地区采取以“计口而赋”的食盐法,所产盐运销到浙东、江西等地,由官府给盐引,商人行销,在乐清即是如此。“元大德三年,客贩引盐止令附场十里之内。人户计口买盐,乐邑附场人户岁该食盐五百三十四引,每引中统钱六十五贯。”所谓计口而赋,即按户口人数强行分摊盐赋,这是按国家需要来征收盐课,而不是按销盐多少来征收,这个方法叫椿配法。陈高华先生指出,食盐法的推行是有着深刻社会根源的,随着国家开支日益浩繁,对盐课收入的要求必然越来越大,而增加盐课的办法不外乎增加盐的产量和提高价格。

史伯璿画像

元政府增加盐课的方法即如此。增加盐的产量结果是盐户日益贫困化,相率逃亡,巨额盐课收入仅极少部分以工本形式发放给盐户外,绝大部分都用以供应皇室挥霍和政府开支,而不是用于盐业生产;提高盐价的后果也十分明显,就是民众买不起官盐,或被迫淡食或购买私盐。而私盐的流行,则进一步加剧官盐滞销,导致盐课收入大幅度减少;于是政府强行推销官盐,借以保证盐课收入。这也是元代盐政崩溃的重要原因。

因此,留心地方政务的温州人史伯璿(1299-1354)上书地方长官,指出“食盐法”的危害:“然当世之制尚以高价,椿配急征,其每为禁以买卖食用,听从民便为喻,自是以来,至今日七十余年,额屡增而屡多,价屡增而屡重。”史伯璿,字文玑,号牖岩,平阳钱仓人,自幼刻苦求学,笃信朱熹学说,反复研究达三十年,著有《四书管窥》《管窥外编》《青华集》等。他指出,官盐价贵、私盐价贱是元代盐法的顽疾。“而盐法有壅滞之患,二患交作,而足国裕、惠民之意两失矣……不过以官盐价贵,私盐价贱而已。”

元代“食盐椿配,害民为甚”,实行强行推销的办法加重了民众负担,加上胥吏上下其手,民众苦不堪言。史伯璿指出“自至治以来,为弊日甚一日。数载以前椿配,抑勒使民占认,乡都之民至有卖田鬻妻子以充盐价者,又不及数,则笞箠逮曳,不胜惨酷,有力者则散而之四方,无力者自经于沟渎”。食盐法造成盐户日益逃亡,而广大民众被迫淡食或冒险购买私盐。“爱民”的温州地方官为之深深忧虑,有责任心的官吏力图使“食盐法”能按民众实际承受能力或田土数量分配赋额,达到均平的目的。如曾在两浙转运司为胥吏的蒋葵深知盐政弊端,任职温州时根据民众财力“计口而赋”,并安排熟悉民间情况的“里正”掌之。元代大部分地区的盐课由直属于中书省或行省的都转运盐使司统一掌管,县级官府对盐课负有征集或榷卖的责任,县尹等官或采取变通法,以求顺利如数征收盐课,减轻给贫苦民众造成的负担。至顺年间金华人赵大讷为永嘉县尹时,即采取变通办法,令富人买盐转而售与民的办法。永嘉县尹林泉生针对永嘉“邑盐赋配民最重,往往破产”,采取“变通之术”,即用官田收入弥补盐课亏空,等等,均属无奈之举。

元代盐课虽为国家重要收入来源,但其积弊日深,早为执政者忧。由于吏治腐败,民众购买的官盐价格比额定价格高出不知凡几,而且仓官克扣,多缺斤少两,比之私盐价格可谓天壤之别。不过官盐价昂,成分虚高,并未给国家带来实惠。到元末期,激起民众极大愤慨的“食盐法”一度取消,元至正三年下令“罢民间食盐法”,四年,又下令“不许抑配食盐”。但很快旧态复萌,椿配法重新实行,加重了民众的负担。

三、私盐贩卖与元末地方动乱

为保证盐利为国家所有,元政府采取多种措施严禁私盐,包括严格防止盐场和外界的交通。因盐场大多设置在人烟稀少、远离城镇的海边,同时还在交通要道设置巡检司和巡盐军,颁布严厉处置私盐贩卖的律令,地方政府州县官员则有督办之责。但是看似严密,实则政出多门,管理混乱不堪。史伯璿说:“设法之意如此固密然,而私盐卒至透漏,官盐卒至壅遏,其故何哉?有膠柱调瑟之失,而不知拔本塞源之要故也。是但知贩卖买食之当诘,而不究其所贩所买何地,宜乎禁愈密而法愈弊也。”私盐贩卖猖獗,无良官吏为应付盐司切责,多牵引互指。他们无力逮捕私盐贩子,则抓无辜民众抵数。泰定年间,王克敬任两浙盐运司,审判盐贩时,温州路甚至以妇女逮于两浙盐运司充数。

清代盐引(资料图片)

也有贤明的官员注意正本慎刑,以免民众无辜受难。延祐时期温州路总管府达鲁花赤拜特穆尔就注意到这一点。“民有高姓者,售私盐,或捕诣吏,吏受赇反以捕者,犯连逮甚众,漕使檄君诘之,具正其罪。”需要注意的是,一些民众从事私盐买卖,实在是迫于生计的无奈之举。这些人幸亏有当地富家韩汝楫发仓廪粮食以赈之,才免于抵罪。温州地区的私盐买卖猖獗还有特殊的原因,元代后期因种种原因撤并了温州市舶司,许多依靠海外贸易为生的商人和民众废生失业,多私通海外贸易,本地私盐就是重要的贸易货物。

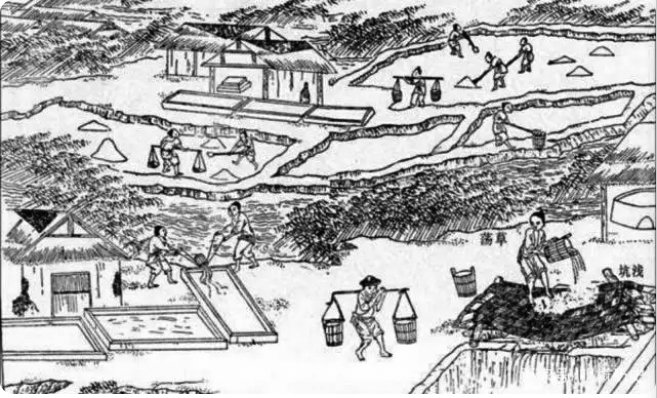

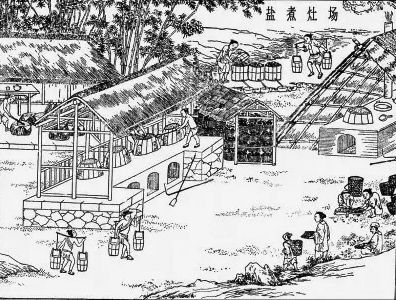

宋《本草·解盐》里的场灶煮盐

“在永嘉,地滨海,饶咸鹾,豪户若民通岛夷贸鬻,官弗能制。”私盐贩卖给地方造成的动乱甚至在明初仍然存在。明洪武七年(1374),瑞安周广三(或云周大豹)贩卖私盐,集众六百余人,出没平阳,瑞安小村、百丈等地,杀三魁巡检。温州卫指挥王铭调处州守御副千户谢成,会同平阳守将谭济加以剿捕。

贩卖私盐严重扰乱了正常的国家财政收入,政府组织军队加强对私盐贩卖的打击力度。然而元期官僚队伍腐败至极,政以贿成,官军懦弱不敢对抗私盐队伍,甚至于被私盐贩卖队伍收买,对其行为视而不见,在元末的平阳州即为如此。“本州地面介山濒海,闻贩私盐者,跋山而出,遵海而趋,动以千百成群,往往多处州、建宁,负固走险,凶兇不逞之徒,涉历本州地界,公然操刃,往返各处,巡禁在官之人,袖手莫敢拦截,不过取索买路钱而已。”这些巡逻士兵不仅不抓私盐贩子,还伪造官书,诬陷无辜民众,致人死命。赵大讷号称能吏,为永嘉县尹时曾加严惩。“瑞安何良伪为官书,指平民私贩,盐司逮捕急,民自杀者三人,事下侯(赵大讷)治,徙良于汀州,巡逻小兵如良为者甚众,侯复痛惩,乃已。”

私盐贩卖成为元代末期严重的社会问题,熟读史籍的史伯璿了解历朝盐政之不修,教训十分深刻,甚至成为灭亡一个王朝的重要原因。他上书浙东肃政廉访司,希望元政府要防微杜渐。他认为查办私盐之法,就要正本清源,要追究到底,场官与灶户一起治罪,甚至要罪之守土官,以禁关防。“今之私盐出于小民之镬煮者甚少,其担数以百千计者,未有不出于亭灶之所煮煎者也,且各场之官,既有常俸灶户办官课,而每至亏兑,卖私盐则夕办,玩法徇私莫甚于此,而不罪设法何为,今后若捕获私盐者,必须根究其盐出在何处场灶,其与卖灶户则加等断罪,场官则严加责罚,如场官有知情放纵或分赃入己者,又当断不叙以痛惩之,如此则私盐不绝,官课犹亏,未之有也。”守土官应严加申饬,设法关防,免于无辜民众被妄指受害。

史伯璿指出今后盐政变革,欲不害民,必须减少中间环节的剥削,实行商运商销,革除椿配食盐法的弊端。他说:“上策莫如一切革去转运提举与各处仓场官吏,沿海路州县之民,欲以煮盐为业者,与各处客商有欲兴贩贷者,皆从其便,朝廷但为通计,其在先实入公家盐利之数于各处税务,添设务官一员,专一职掌盐税,其近海熬煮之处,所熬之盐,量取三分税一,其客商兴贩者,须要将所贩之盐到务起给由单一,报明谈盐数多少,于何州何先发卖,纳税之处务官检点多少。”

然而元政府对金钱无止境的苛求,仍不断要求增加盐课。正如陈高华所说:“总之,无论是商旅贩盐,或是‘食盐法’,都给人民带来很大的苦难,从而大大加深了广大人民与元政府之间的矛盾,这种矛盾有时激化,引起武装起义。”由此可见,元代盐政不仅是加在温州五大盐场灶户身上的人身枷锁,同时“食盐法”更成为温州民众沉重的负担。它激化了民众与元王朝的矛盾,同时导致私盐贩卖队伍日渐壮大,增加了社会的不稳定因素。这也是元代迅速走向灭亡的重要原因之一。

来源:温州文史馆

原标题:谨以此文为元代温州“带盐”!

本文转自:温州新闻网 66wz.com

相关新闻

为你推荐

-

中考题还能这么玩!考题设计成文化衫、跟着题目去打卡……

社会07-04

-

持续扩种增产提质 泰顺杨梅捧回长三角特等奖

社会07-04

-

法国骚乱波及当地华侨华人生活 有温商店铺被破坏

社会07-04

-

月泉小区旧改施工遭质疑 住建:相关作业符合技术规范

社会07-04

-

放下“铁饭碗”“下海” 她接手了父辈的海水养殖产业

社会07-04

-

陈海华架起“山海桥” 走“顺”共富路

社会07-04

-

高温天货车街头自燃 众人接力紧急灭火

社会07-04

-

亚洲霹雳舞锦标赛开幕式 温州五少年献演超炫舞技

社会07-04

-

中国轮滑公开赛(温州站)本月7日举行 近六百选手比拼“轮上功夫”

科教文体07-04

-

沉浸式“绘本剧场”亮相城市阳台 开启奇妙美育之旅

社会07-04