温州援建浙川文化产业园 用匠心让世界看到一方瑰宝

温州网讯 “咔嗒咔嗒”的机杼声里,随着女孩巧手翻飞,一张抽象派风格的藏毯正在她手中一点点显露。

25岁的色青,是壤塘最年轻的州级非遗传承人之一。再过几个月,这批由她和上海顶级设计师联袂设计的藏毯将在上海展出。

很少有人知道,就在几年前,这位年轻的非遗大师还是一名牧女。带着10多头牦牛,她曾年复一年辗转于高原草甸上。从“牧人”到“门人”再到“匠人”,在壤塘的浙川文化产业园,471位藏族青年正在和色青一同经历这样的人生转变。

投入4250万元援建非遗产业园区

壤塘县坐拥壤巴拉梵音古乐、川西藏族山歌、藏族编织和挑花刺绣工艺等3项国家级非物质文化遗产,还有53项省、州级非遗。立足丰富的非遗资源,怎样深挖文化潜力,成为温州驻壤工作队面临的一项重要课题。

2016年以来,温州累计投入援建资金4250万元,和壤塘县在中壤塘镇共同打造8.3万平方米的浙川文化产业园,还面向当地青少年招收藏香、唐卡、藏毯等非遗项目传承人。

作为土生土长的壤塘人,色青的命运随着浙川产业园的兴建而改变。“我从小就对藏毯很感兴趣,亲手把一根根丝线编织成五彩斑斓的藏毯,一直是我的梦想。”看到产业园的招生通知后,色青丢掉了牛鞭,报名成了产业园的第一批学员。

“打造非遗产业园,关键在于培育非遗人才,这里的学员们不仅免除所有学费,每月还有生活补助。”在温州鹿城挂职干部、壤塘县府办副主任陈显建看来,这些年轻学员汇聚到浙川文化产业园,为散落民间、日渐式微的壤塘非遗文化注入了传承与发展的新鲜血液。

带领3000多名农牧民吃上“文化饭”

藏毯改写了色青的人生,她的天赋同样为藏毯而生。

短短三年,色青就以优异的成绩提前毕业,并获得了在产业园设立藏毯传习所的机会。凭借着精湛的技艺和富有创意的设计,她的作品备受欢迎。短短几年时间,她成立了自己的公司,招收了10多名学徒。在产业园区的扶持下,她和同事们制作的藏毯远销北京、上海乃至海外,一张藏毯最高能卖到20余万元。

90后的非遗传承人更滚,则是从一名“放牛娃”成长为觉囊唐卡大师。“除了在产业园学习,我们还去了上海、北京进修,毕业后直接留在园区上班。”更滚说,产业园为他提供了免费的住宿,每月有3000元基本工资,加上唐卡销售提成,他的年收入达到十几万元,“唐卡是我最大的兴趣爱好,靠兴趣养活自己和家人,我觉得很幸福!”

在产业园优越的硬件基础上,温州驻壤工作队持续导入温州的政策、资金、人才等要素资源,将壤塘丰富的文化资源转化为产业经济发展的“富矿”。“每年我们会另外投入100多万元,用于学员学习培训、园区配套提升。”陈显建说,学员们在产业园学到一技之长的同时,也过上了小康生活,“一名优秀的唐卡学员,毕业后年收入可达10余万元。此外我们还进一步带动产业链上3000多名农牧民吃上‘文化饭’,人均年增收4000元。”

培养800多名学员助推非遗走出高原

2017年以来,园区累计招收学员800多名,培育出国家级、省级、州级非遗传承人15名,县级非遗传承人45名。

随着一批“放牛娃”成长为非遗大师,他们也将壤塘的非遗文化推向了国内、国际文化舞台。

助力故宫博物院启动故宫藏品唐卡复制研发,携手上海美术电影制片厂制作《格萨尔王》动漫,融合景德镇技艺创新藏陶产品……几年来,产业园将非遗作为文化交往交流交融的共同语言,让壤塘文化与传统文化、动漫、影视、瓷器、美妆等跨界融合。

在北京、上海、西安、成都、巴黎等地,壤塘的非遗文化依托“中国非遗年会”“杭州藏风宋韵”“法国国际文化遗产展”“文化原乡福地壤塘-北京行”等系列活动,不断走出高原、走向全国、走向国际。

“在浙川文化产业园,非遗传承人的故事可以概括成从‘牧人’到‘门人’再到‘匠人’的人生转化,壤塘的非遗也实现了从‘作品’到‘商品’再到‘收藏品’的价值提升。”温州驻壤工作队队长,壤塘县委常委、副县长吴松泉说,这个集文化传承、展示、创作、加工、营销于一体的文化产业园,如今集聚了16个非遗传习所,成立了上海、深圳、江西等地23个飞地传习基地,已成为壤塘县乃至阿坝州非遗文化传承和创作的核心基地。

来源:温州都市报

原标题:温州援建浙川文化产业园 用匠心让世界看到一方瑰宝

记者 谢树华/文

黄超/摄

本文转自:温州新闻网 66wz.com

相关新闻

为你推荐

-

“土特产”变“金饽饽” 激活乡村振兴“一池春水”

外地媒体看温州05-26

-

快速响应企业需求 乐清让营商环境“优”无止境

社会05-26

-

温州瓯海“真金白银”助力数据产业发展

外地媒体看温州05-26

-

你的温州朋友为什么这些天联系不上?可能是去干这件事了

社会05-26

-

市民参与划龙舟活动热情高涨 瓯海5000划手竞渡碧波

社会05-26

-

博物馆要抓牢公众的心

社会05-26

-

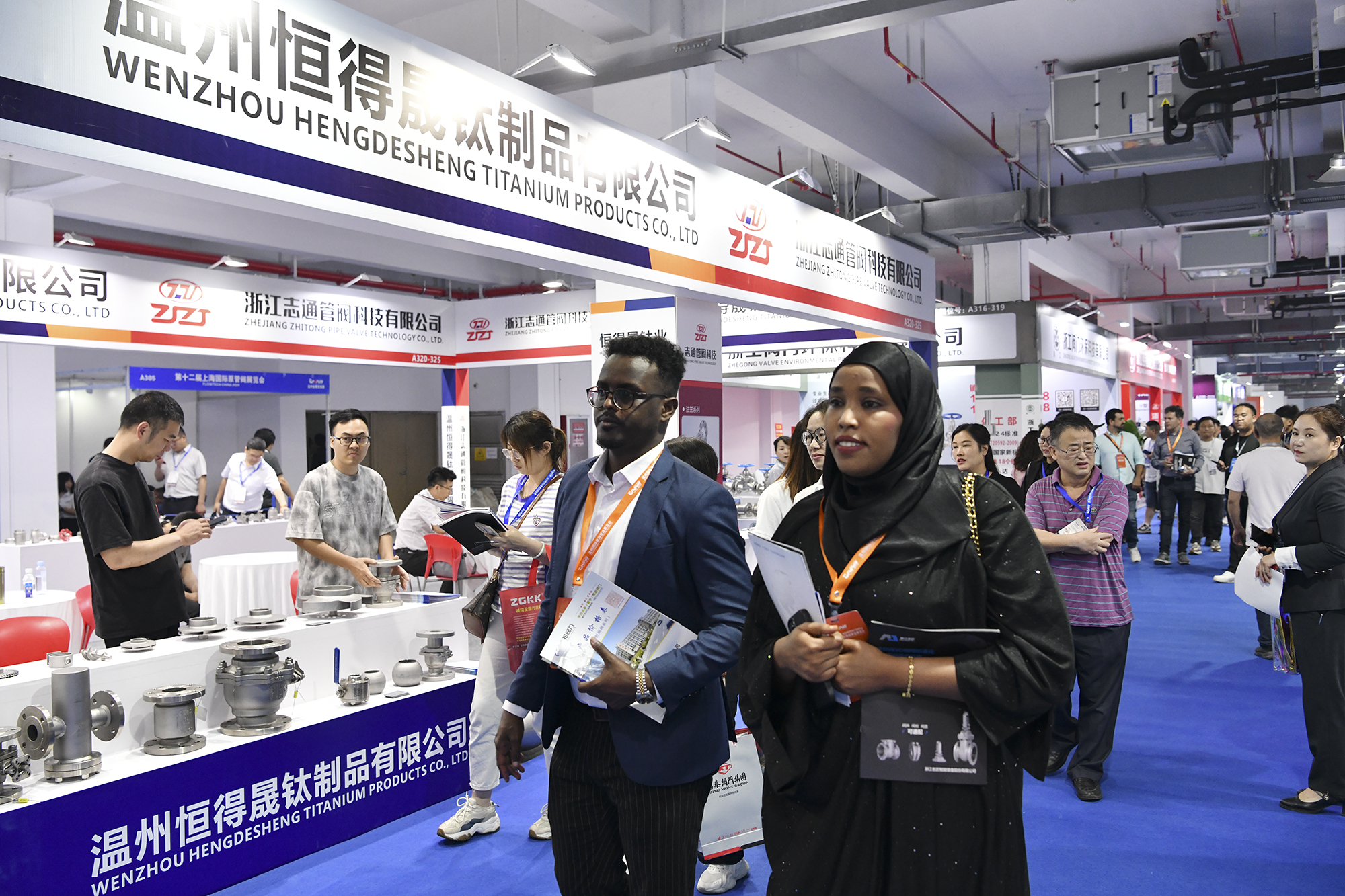

全国超500家泵阀企业来温州参加这个展览会!

社会05-26

-

温州乐清:丁达尔光洒落仙溪

社会05-26

-

央视导演周朝永:喜欢行走与拍摄 人生的一半在荒野

媒体专栏05-26

-

吴思静:拿下全省第一 70米外能用手枪射中矿泉水瓶

媒体专栏05-26