浓浓归乡情 声声村晚乐

“当空蛇舞龙退隐,春意萌动逐苏醒。”更迭岁月记录除夕温情,漫天烟火燃尽缕缕愁绪。每逢春节之际,便是团圆之时。当日落黄昏窗外传来爆竹声响的时候,亲友们总会不远千里围坐一堂,一边在美味佳肴中回忆儿时趣事,一边观看春晚等待着《难忘今宵》的奏响。

国有春晚,村有“村晚”。而“村晚”顾名思义便是由各个村镇自发举办的春节联欢晚会。尽管二者大有不同,但又同样象征着亲人团聚的温馨,象征着美好希望的祈盼。

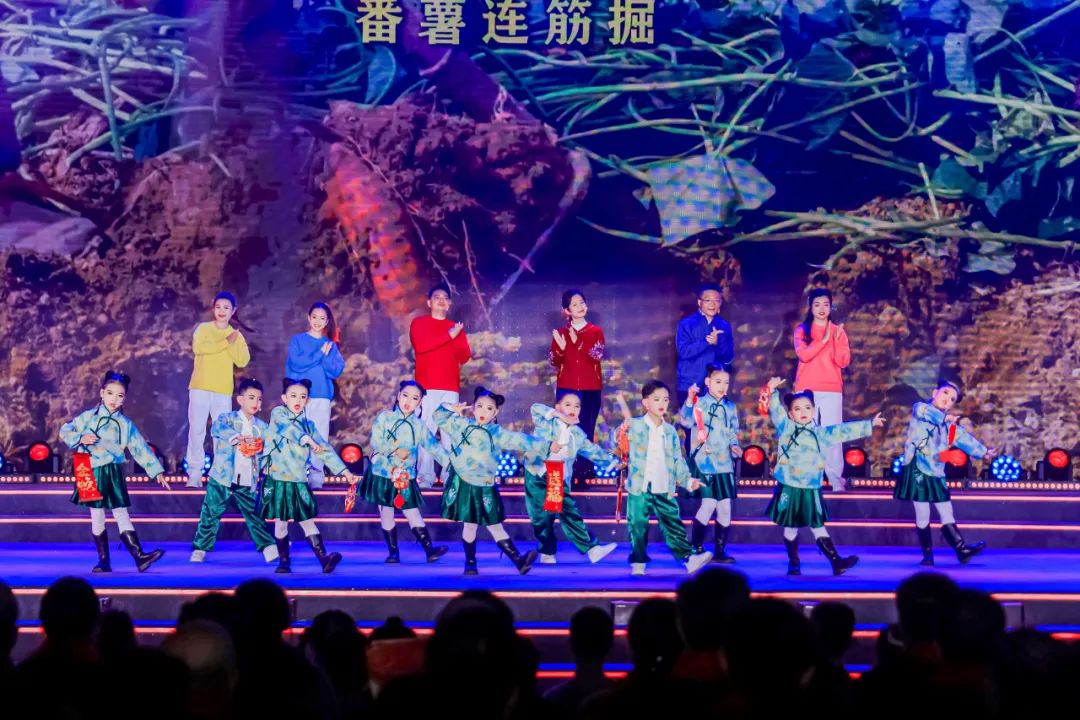

图源:温州文明网

一

1983年2月12日,第一届春节联欢晚会在中央电视台播出,标志着中国电视春晚的开端,以其丰富的表演形式和审美风格宣扬出了传统节日的价值和意义。自那以后,每年除夕之夜,春晚便从不缺席,既成为家家户户喜迎新年的必要流程之一,又成为团聚归家的信号。

冬去春来,在无数个忙碌奔波的日常中,或成功或失意,喜怒与哀乐,都在亲人的陪伴和春晚的吉祥氛围里转为心安,化作心愿,来年再出发。

如果说春晚是独属于家家户户的幸福与温馨,那么村晚便是一个数百人大家族的团聚时刻。

在时代发展的洪流之中,乡村始终保持着质朴的民风和热情的民俗。大家在无数载岁月的朝夕相伴中相互扶持,相互帮助,于方寸之间融为一体,以浓厚的情感相互维系,举目即亲。无论那乡间小路是否泥泞,远在他方的青年总是会在村口老人期盼的目光中逐一归来。彼时,每一家饭菜的味道便会突然在记忆中闪现而出,每一张沧桑的面孔所传递的情感都将会是儿时的温柔。

1981年,全国第一台“村晚”于丽水市庆元县月山村悄然上演,没有耀眼灯光做伴,没有千平舞台为衬,却凭借着浓郁的人间烟火之气,开创了独具乡村美丽的村晚先河。

二

“村晚”被喜欢,被推广,不仅仅在于其各具魅力的特色文艺活动,更在于其浓厚的乡韵以及促进乡村振兴、文化繁荣的精神内涵。在不同的文化背景下,各地村晚舞出乡村新韵,唱出民族热情,带着传统奏响了发展的赞歌。

龙腾狮跃,河湟皮影。西宁市大通县长宁镇戴家庄村村民以锣鼓高歌唱响蛇年祈愿,以蛙图腾祭祀舞舞出五谷丰登。

秦腔雷鸣,戏如人生。宁夏西吉县马建乡马建村村民用秦腔讴歌火热的劳动生活,乐出充满年味的璀璨新春。

银铃作响,腰鼓晃动。保亭黎族苗族自治县保城镇村民以特色服饰和乐器绘出苗族文化的斑斓色彩,舞出了少数民族欣欣向荣的未来蓝图。

今年温州市农村文化礼堂举办的“我们的村晚”活动舞台,聚集了温州各地共188位“民星”。一个个饱含特色文化的节目,演绎生活精彩,唤醒百姓共鸣。无论昨日的我们身在何方,那熟悉的音调和思乡的情谊总是会像一条无形的纽带将大家紧紧维系;无论明日的我们去往何处,那脱口而出的乡音和内心深处所怀念的质朴与平静,也会让我们永远不忘乡土文化的传承,不忘归乡的期盼。

正如在苍南县“我们的村晚”项东村专场中,那首原创蛮话童谣村歌《项家桥》所带来的感受一般,闭眼即是儿时门外的石桥小溪,柳树低垂随风飘扬,母亲传来的呼唤犹如近在耳畔;凝眸则是思念已久的亲友在侧,脑中的背影触手可及,喜悦的呼喊响彻云霄。

三

在四十五年的悠悠岁月中,村晚为何得以经久不衰?

推陈出新,乡韵悠长。随着信息时代的迅速发展,乡村小镇的见识和文化素养早已与城市逐步接壤。此外,村晚本身就极具烟火气息以及和谐温馨的表演氛围,让群众能够以思乡之情为牵绊,自愿、自发地加入到村晚的队伍当中。因此,只要村晚可以有效利用时代洪流中的产物,并结合弘扬传统文化的内涵,将本土文化增加更多丰富的表现形式,就能够在保留浓厚乡韵和文化氛围的同时,迸发出全新的色彩。

贴近群众,以情为调。多地优秀的村晚活动,都有以民生故事为主调而拟出的表演。当村民们在一年的辛苦劳作后,于新年之际看着一张张熟悉的面孔在舞台上演绎出生活的模样,心中不免会产生触动,从而村晚的氛围也会在情绪的共鸣中到达高潮。在普通群众心中,无论多么华丽的表演,都不如那最朴实的情感与渴望,以及自幼耳濡目染的文化熏陶。

文化传播,乡村振兴。村晚兴起之初,主要靠口口相传,而如今,网络信息时代大规模普及,大众也可以通过各种渠道了解到传统民族文化以及各地村晚的独特魅力。在村晚文化宣传及推广工作中,国家乡村振兴的发展战略也得到了进一步的完善,村晚亦能够通过网络新媒体渠道打响各地特色文化,并以农产品、文创产品等衍生产物促进乡村经济的发展。

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”不论是春晚还是村晚,一代又一代人的记忆被逐一唤醒,那是游子乡愁的慰藉,那是美好生活的期许,那是心之所至的归途。

来源:温州宣传

原标题:浓浓归乡情 声声村晚乐

本文转自:温州新闻网 66wz.com

相关新闻

为你推荐

-

2025年温州市政府工作报告(全文)

要闻01-26

-

张振丰参加市委办第一党支部组织生活会

要闻01-26

-

温州超千万规模直播间 14个消费场景逐“绿”前行

社会01-26

-

浙江县域观察:“青鹿”何以“衔花”而来?

社会01-26

-

最新空气质量状况出炉!温州进入全国前20!

社会01-26

-

S3线首片连续梁完成浇筑

社会01-26

-

泰顺文艺之光照亮乡村振兴路

社会01-26

-

温州元素闪耀2025世界华人《春之声》新年晚会!

社会01-26

-

最潮的、最热闹的、最好吃的……春节假期来这些市集逛吃逛吃!

社会01-26

-

有一种幸福,叫在温州过年

社会01-26