刘基后世族人为何定居这里

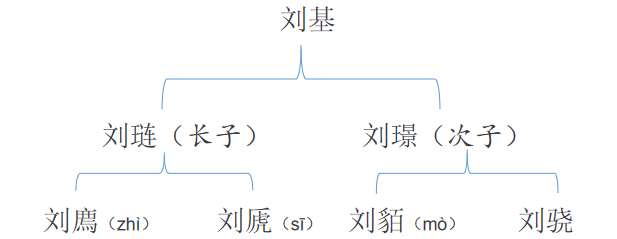

很多人知道,刘伯温出生于文成县南田镇武阳村。但很多人不知道,刘伯温三世孙刘骁一脉在大罗山南麓的仙岩街道穗丰村繁衍,迄今已有六百多年。

这是一段怎样的历史?仙岩穗丰村,又是一方怎样的山水文化宝地?

避祸落户“朝迎之象”之地

穗丰村位于大罗山以南,温瑞塘河中心地带,从北至南环绕大小三座山丘。莲花山、后山、鲤鱼山,三座山从大到小,形状各异,在塘河一侧连成一线组成天然屏障,守护一方平安。

刘基孙第3世至11世的合葬墓址,就位于穗丰后山,称“九坦坟”。

在明太祖朱元璋去世后,其孙朱允炆继位,成为建文帝。然而,朱允炆的削藩政策引发了诸王的不满,尤其是燕王朱棣。1399年,朱棣以“清君侧”为名发动“靖难之役”,经过三年的激烈战斗,于1402年攻入南京,夺取了皇位。

在这一动荡时期,刘基的次子刘璟因曾拒绝朱棣的招揽并对其称“篡”,被朱棣下狱,最终自尽。为避免家族因刘璟之事受到株连,保全刘家血脉,刘基的孙子刘虒在1402年带领家眷和堂弟刘骁避祸至永嘉碧莲,将繁体字的“劉”去卯、去刀改姓为金。后刘虒以安全为见,提议两人分开避居。刘骁知道堂兄为己好,就答应了。

关于刘骁避居的穗丰村,“其地肇渚心,四望有朝迎之象,址当中立。九埏无险阻之形,踞口关河,舟楫日通”。也就是说,穗丰极富地利,是迎接新希望之地。后刘骁在村民陈氏帮助下到穗丰村学木匠,携夫人徐氏于1403年冬迁居穗丰村,成为穗丰刘氏先祖,迄今已有六百多年的历史,繁衍后代8000余人。

如今到穗丰村,刘基印记深植地方文化。刘氏族人于明嘉靖年间肇建的刘基庙,历经2020年的火灾,于2022年底重建竣工。

刘基庙

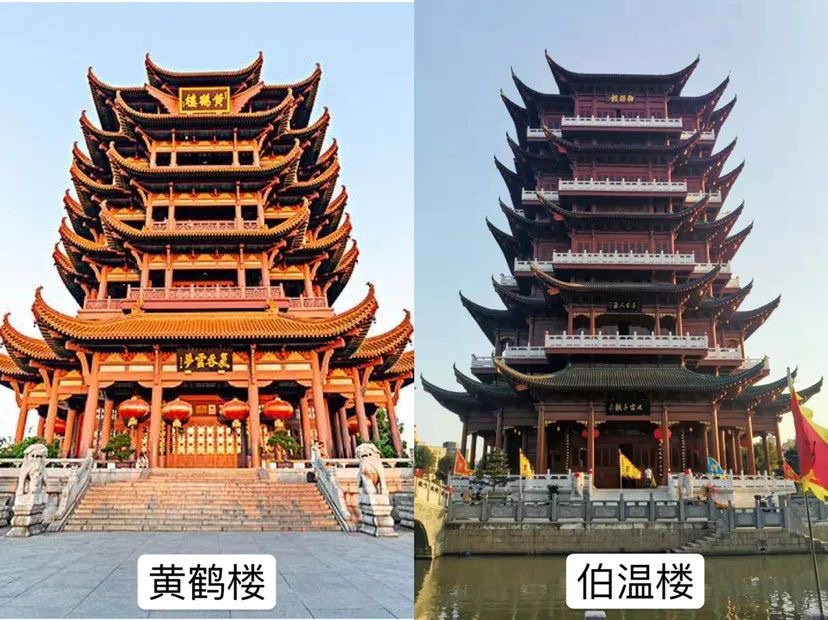

另外,穗丰村自2016年兴建水上伯温文化公园,比照黄鹤楼建九层伯温楼。该楼集“刘基文化、侨文化、塘河文化”为一体,现已成为当地综合性观光旅游点。

风物非遗流传,成怀古之地

追溯穗丰村历史,北宋元丰初年,这里还是一片海涂、盐田。当时的瑞安县令朱素主持石岗陡门的重建工作,这项重要的水利设施用于灌溉和防洪,为塘河带来风物平和的安宁与富饶。

百余年后,南宋知州沈枢、陈傅良一起组织修筑,形成“八十里荷塘”。清末民初,温州至瑞安70里岸路及水路,交通极为不便,仅靠几只木造大航船在塘河内用桨划绳拔来回载客,始发温州大南门城下,沿塘河南下,途经帆游是一个关隘,过了帆游便是穗丰,所以老一辈人至今还说帆游穗丰。

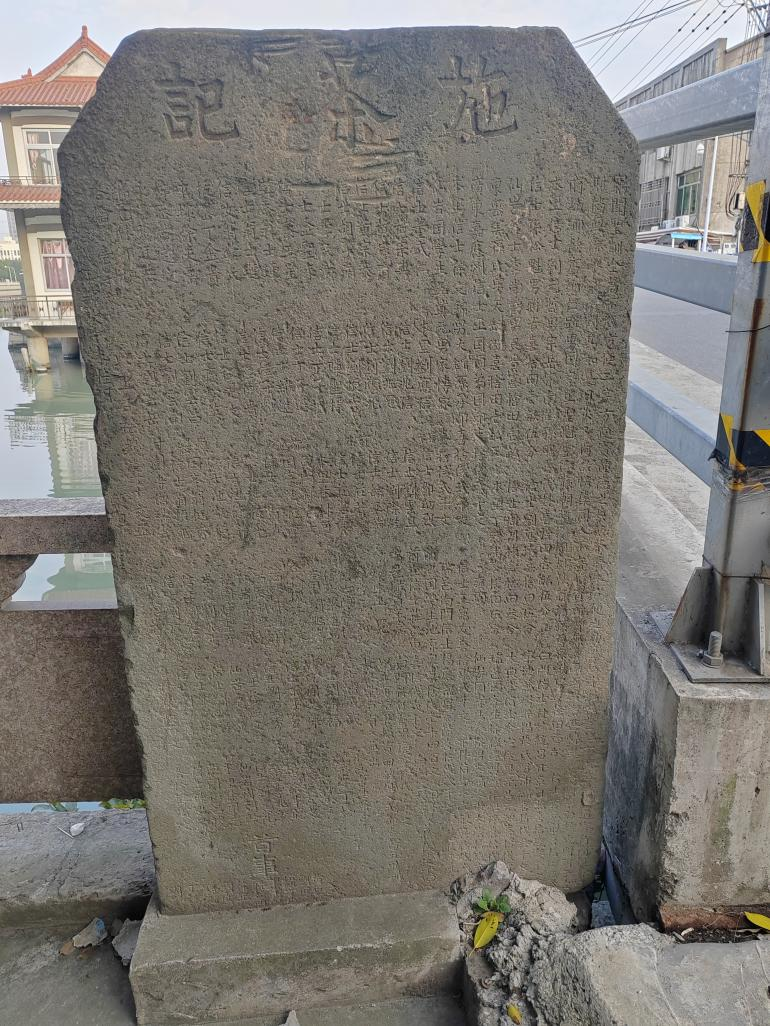

当时穗丰还是70里塘河的主要驿站,专为南北客商及过往行人、公差、官吏等提供茶水、饮食,是歇脚休息的好去处。有一个石碑“施茶记”为证,保存至今,已有二百多年历史。

石碑“施茶记”

穗丰曾是远近闻名的渔村。早前,穗丰老百姓靠鸬鹚捕鱼。

茭草青青野水明,小船满载鸬鹚行。

鸬鹚敛翼欲下水,只待渔翁口里声。

船头一声鱼魄散,哑哑齐下波光乱。

中有雄者逢大鱼,吞却一半余一半。

这首明末诗人吴嘉纪的《捉鱼行》把鸬鹚捕鱼的过程描写得活灵活现。鸬鹚,即鱼鹰。鱼鹰听放鹰人指令捕鱼,放鹰人从鱼鹰口中“夺鱼”。

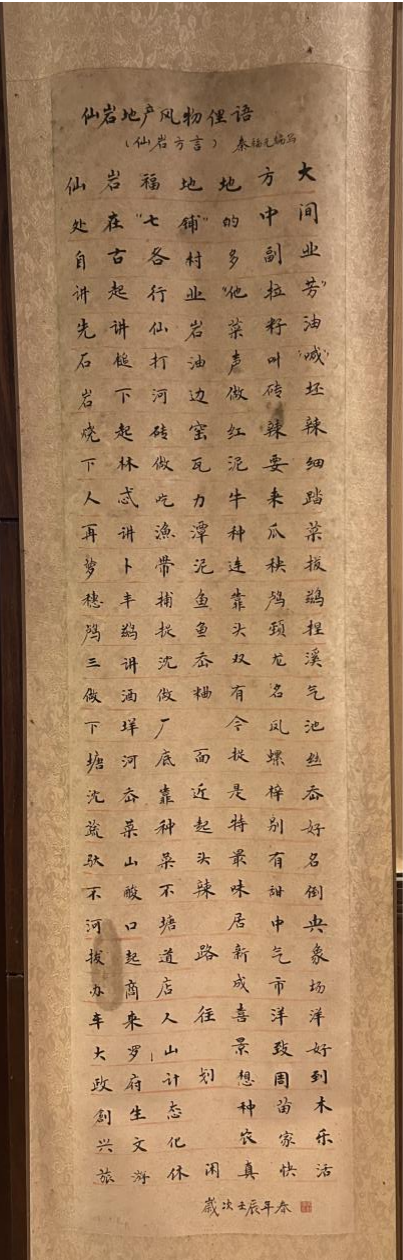

仙岩的手工艺也一度繁荣。除了刘骁学习的木工,不少技艺成为了非遗,如瓦当花檐、烧砖、钩花、打油、酿酒等。

瓦当是绘画、书法、工艺和雕刻相结合的中国艺术,也是实用性与美学相结合的产物,在古建筑上起着锦上添花的作用。仙岩的瓦当花檐制作是目前温州地区唯一保存传统烧制的手工技艺,距今有几百年的历史,2009年入选第三批温州市非物质文化遗产名录。

瓦当花檐

再如仙岩地区种植油菜的历史悠久,油菜籽通常具有较高的含油量(38%-45%),且经过品种改良后,芥酸含量较低,营养价值更高。这里的菜籽油的制作工艺在当地传承了数百年,是瓯海区非物质文化遗产。当地有句俗语“石槌打油声叫‘喊’(哑)”,生动再现了打油场景。

这些山、那些水,以及这些非遗技艺和民俗文化,也令小小的穗丰村成为塘河沿岸八大怀古景点之一。

来源:温州三十六坊

参考资料:伯温楼馆藏

《仙岩伯温楼兴建始末》 杜志平

本文转自:温州新闻网 66wz.com

相关新闻

为你推荐

-

无人机常态化巡检市域铁路!温州探索“低空+轨道 ”综合应用

社会02-22

-

温州现存第一件官府文献写了啥

媒体专栏02-22

-

“文化温州”双喜临门:“活字印刷与古港遗址”入选教科书

科教文体02-22

-

温州B保“1210进口”业务条件达成

经济02-22

-

下周一起,温州又可以抢消费券啦!最高减280元

社会02-22

-

3月1日起,温州体育中心游泳馆恢复开放 !

社会02-22

-

永嘉迎来罕见低温 雾凇奇观宛如童话世界

社会02-22

-

洞头虎头屿火热出圈!温州还有这些绝美海岛……

社会02-22

-

温州画家赴泰国南邦策划“在地艺术展” 拨动华侨华人心弦

科教文体02-22

-

搭建中保文化交流桥梁 “泰顺廊桥”进保加利亚科学院

社会02-22