温州是著名的水乡,境内河流纵横交错,特别是在温瑞塘河及其主要水源地三溪(郭溪、瞿溪、雄溪)水系一带,这些密布的河流两岸是温州人世代繁衍的沃土,被称为“河乡”。

三垟湿地地处下河乡,湿地文化、中原文化、海洋文化、山地文化在此汇聚,相融相生形成了独特的河乡文化。

从“垟”说起,历经沧海桑田

根据《拉姆萨公约》的湿地分类系统,三垟湿地属于M型湿地,即内陆河流湿地。湿地南部接受来自大罗山的泉水,西部与温瑞塘河相连,向北经温州老城区与瓯江相通,向南分两支,一支经瑞安市达飞云江,一支偏东进入东海,是温州市内保持最完整的水网湿地。

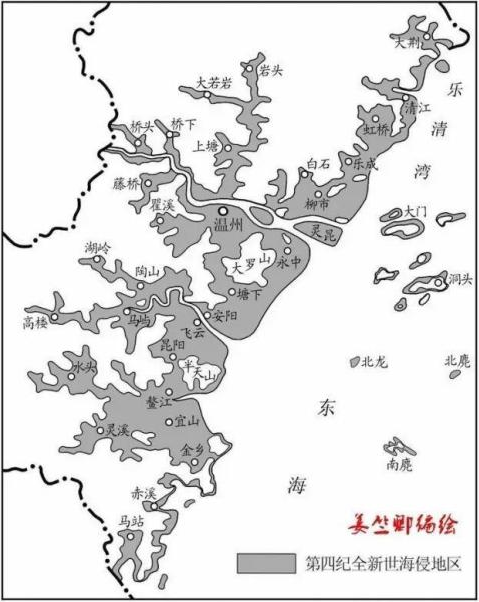

在2025年1月举行的《湿地公约》常务委员会第64次会议期间,湿地城市认证独立咨询委员会联合主席宣布湿地城市认证计划新增31个城市,中国共有9大城市成功入选,温州榜上有名,标志着温州国际湿地城市创建取得实质性成果。三垟湿地如何形成?距今约8亿年前,浅海抬升,温州西部山区露出海面,成为陆地。温州东部平原地区,则先后经历4次从浅海到陆地的更替变迁,地质学界称之为“海侵”“海退”,三垟湿地所在区域从浅海到潟湖再到水团潭,逐步形成了如今的湿地地貌。

公元前11世纪前温州海陆分布图

三垟湿地虽然早前并非叫“三垟”,但“垟”字长久保留在地名中。“垟”是形声字,与田地有关,而“yáng”声,与“洋面”有关,温州人有称“海面”为“洋面”的习惯。东吴三国时期,有些海湾由于海相沉积或山间冲积形成了小平原,称之为“垟”。垟的出现初期,为住在边缘台地上的人们提供了海塗资料,海塗养殖成为当时瓯人的经济来源。唐以后,开始有人进入湿地生活,但此时的三垟湿地比较原始,还不大宜居。到了宋代,随着水利、农耕等开发的深入,慢慢有人结庐栖身、聚族成村,形成“一爿爿地方”的村庄。

如今,三垟湿地辖内8000多亩河面交错纵横、密如蛛网,将湿地11.67平方公里分割成161个大小不等、形状各异的“水墩”,即小岛屿,水域面积约占总面积的31%左右,被誉为“浙南威尼斯”“百墩之乡”,扮演着温州城市“绿肾”的重要角色。

地处下河乡,与塘河文化相融

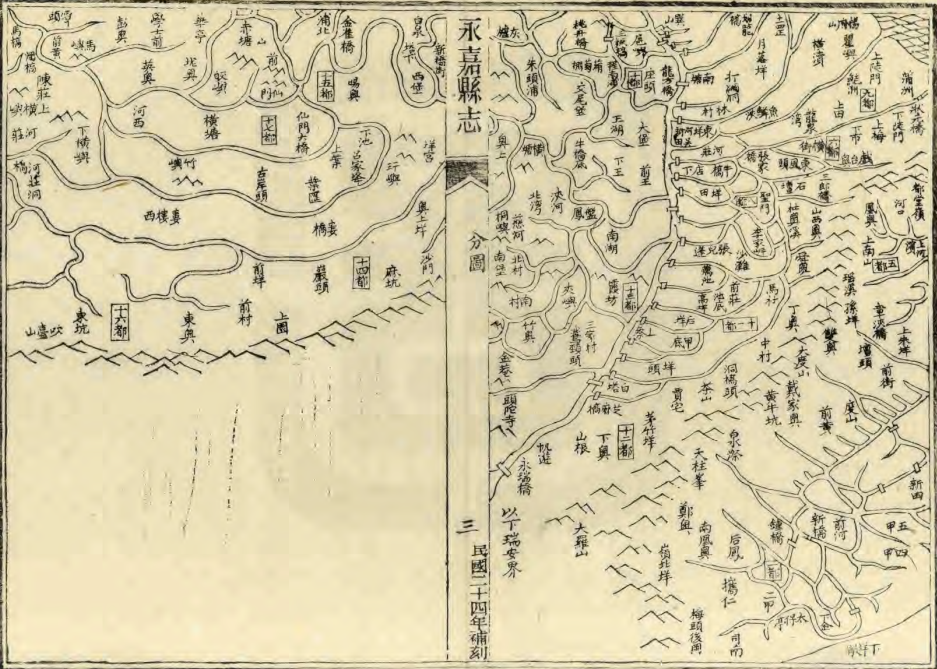

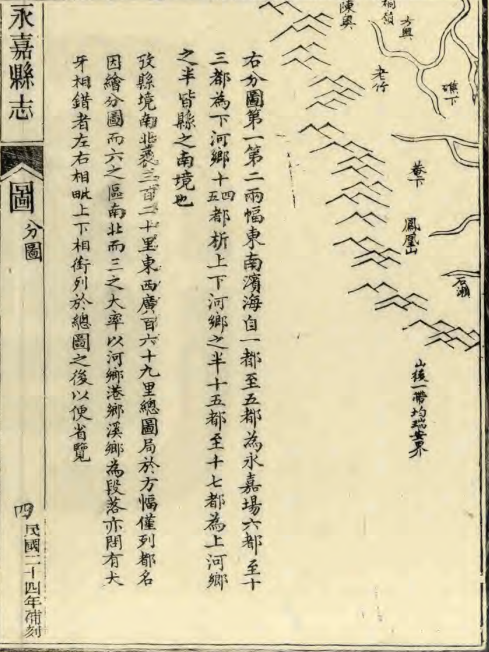

河乡不仅是一个地理概念,在温州,它具有明确的区域所指。明嘉靖《永嘉县志》载,自六都(今龙湾状元一带)至十九都(渚浦、梅屿、仙门、塘下等处),俱“由河达城”,为河乡,涉及今鹿城、龙湾、瓯海等地。因河乡面积较大,古人根据地势高低等因素,将之分成上河乡和下河乡两大区域。下河乡属水网平原,地势较上河乡更平坦,人群聚居也更加密集。清光绪《永嘉县志·乡都》载录下河乡村庄地名共206个,是上河乡(101个)的一倍。上河乡主要包含“三溪三桥”,即郭溪、瞿溪、雄溪,新桥、娄桥、潘桥。下河乡主要包含梧田、南白象、三垟一带。东面与永嘉场以茅竹岭、李王尖等为界,南邻瑞安帆游、下墩(今属瓯海区丽岙街道),西接上河乡,北襟瓯江与温州老城区。三垟湿地即属于下河乡范围。

清光绪《永嘉县志》中标注的上下河乡划分

三垟湿地有着浓厚的水岸河居文化底蕴,是塘河文化与瓯越文化的汇集地。三垟湿地西部与温瑞塘河相连。塘河水系发达,以前的当地居民几乎家家门口河埠头都系有木舟或水泥船,用以代步、载物。晚清方鼎锐在《温州竹枝词》描绘道:“几曲河分上下乡,人家疑住泖湖庄。运输船只飞如燕,十里风吹晚稻香。”展现了塘河运输发达,舟楫纵横的繁忙的水乡风貌。陆有陆亭,河有埠头。榕荫河埠是温瑞平原交通的基本设施,也是温瑞平原村落最初的交易市场和对外交流窗门,旧时在三垟湿地也很是常见。

在三垟,湿地村民会利用古榕浓密的枝叶可以遮风挡阳的特点,在榕树下搭建戏台,水莲宫戏台即为典型。除了看戏,这里还有水上迎亲、划龙舟、劝农、舞龙灯等等湿地民俗。温州一带的竞渡,源于古代越族龙图腾崇拜的祭祀活动,在春秋时兴盛,主要是用于祈求风调雨顺、五谷丰登。据明万历《温州府志》记载:“竞渡起自越王勾践,永嘉水乡用以祈赛。”三垟一度村村有龙,年年赛龙。直到今天,三垟湿地内濯龙居的樑架上仍搁放着龙舟队的龙舟,临近端午将举行隆重的下水仪式。

来源:温州三十六坊

原标题:中国最具代表性的河乡湿地,三垟湿地当之无愧

参考资料:《温州地理》姜竺卿