南宋温州除了永嘉学派,还诞生了一个不容小觑的学派……

问与答,是我们学习知识和彼此沟通最重要的方式之一。在浩如烟海的中国典籍中,以问答体著录的作品并不少见,其中,温州南宋理学家陈埴所著11卷《木钟集》堪称典范。

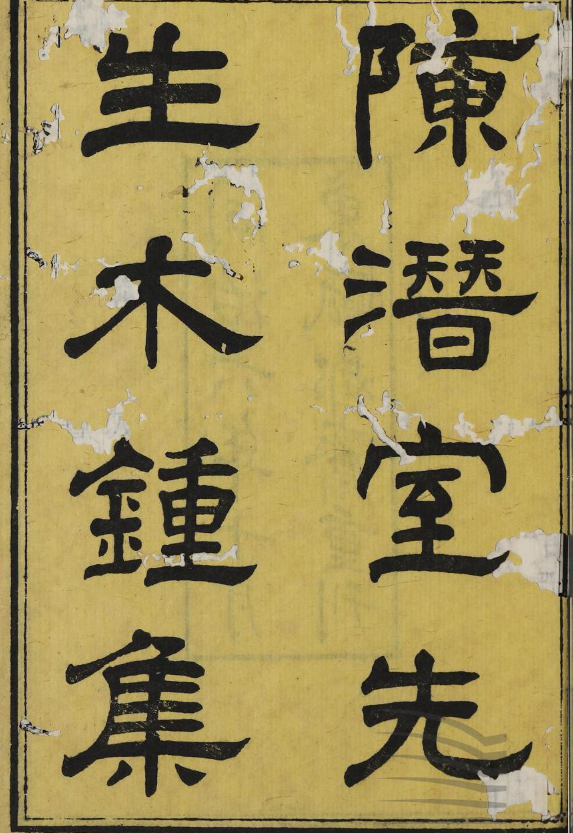

△《木钟集》清同治东瓯郡斋刻本,温州市图书馆藏

书名上,陈埴取《礼记》“善问者如攻坚木”“善待问者如撞钟”之意,将提问比喻为伐木,指出应先从木材疏松处下手,然后再砍关节,即先易后难、循序渐进;又将回答问题比作钟被叩击后的响声,意指每问必答,且要根据问题的大小,选择侃侃而谈或简而言之。

木与钟,代表了陈埴对待问与答的原则和态度,即问之有序、答之有度。

清代史学家全祖望补修《宋元学案》时,将陈埴等人的思想体系形象地称作“木钟学派”。

南宋理学领域的“十万个为什么”

陈埴的《木钟集》是一部理学语录著作。更通俗地说,是南宋理学家陈埴在传授理学知识时,开展问答式教学的文字记录。

何为理学?

理学是两宋时期的主要哲学学说,融合了儒释道三家思想,其中心观念是“理”,认为“理”是宇宙万物的本原和规律,又称性理之学或道学。代表人物有周敦颐、二程(程颢和程颐)、张载和朱熹等人。

《木钟集》全书约 12 万字,11卷,分为《论语》《孟子》《六经总论》《周易》《尚书》《诗》《周礼》《礼记》《春秋》《近思杂问》和《史》(汉唐制度)等内容,以“门人弟子提问,陈埴回答”这样一问一答的互动形式,阐发程朱理学思想。如:

不践迹,何以为善人?(弟子问)

迹,谓古人之旧事。善人,天资自好,事事暗合古人,不是规规蹈古人之辙迹底人……(陈埴答)

又如:

吝字如何?(弟子问)

吝,谓可羞耻,心有歉而不足也。(陈埴答)

再如:

诸葛亮在三国时,盖人才之巨擘也。观其治国行师,屡以无粮退,岂其粮储赍备之不多耶?岂其漕运之不继耶?(弟子问)

蜀以失荆州,欲出关洛无路,不免崎岖,子午谷、大散诸关阨中,运粮最难,卒以此困。(陈埴答)

《木钟集》共收录问答860多条,主要针对传世儒家经典所涉及的重要性理问题进行提问和回答,不仅有“什么是仁”“人性本善还是本恶”“什么是世道之盛衰”“浩然之气指什么”等哲学方面的思考,还对历史人物、历史事件以及官制、教育、刑法、赋税、历法和农事等内容进行解说或评价,甚至讨论到马的品相:“朝祭之车”称为毛马,其毛色必须统一;“戎猎之车”称为物马,应“齐其力与足”;戎马需要“齐其力”;田马需要“齐其足”。

《木钟集》内容之广泛,堪称南宋理学领域的“十万个为什么”。

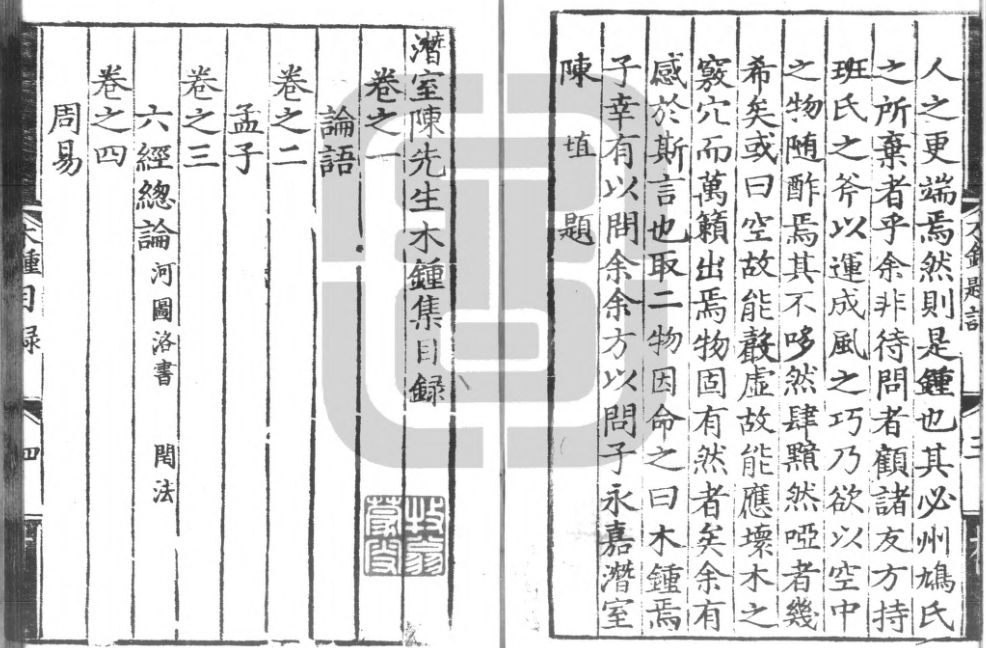

△《木钟集》明弘治十四年(1501)刻本,书籍条目清晰,国家图书馆藏

为了更好地给弟子答疑解惑,陈埴写作《木钟集》时,行文简洁通俗,与当时白话较为接近。在著书格式上,他将问句与答语都作为单独的一条进行编纂,并以空一格和顶格排版的方式区分开来,使人一目了然。

清代官员陈思燏为《木钟集》作序,云此书“词少理畅,语约事举……其能于古圣贤立言垂训之旨,剖析微奥如此哉。学者得是编而诵讨之,不啻与先生一堂晤对。”

温州“朱子之传”第一人

陈埴为何写《木钟集》?

不妨从他的生平说起。

陈埴(1176~1232),字器之,号木钟,南宋淳熙年间出生在永嘉(今温州)西郭的一个学霸之家。

其父陈烨(字民表)是名低调的读书人,曾和南宋思想家叶适(1150~1223)做过邻居。两人相差 23 岁,却在往来间成为好友。陈烨去世时,叶适特意为其撰写墓志铭。

陈烨一生远离功名,但他对儿子们的举业非常重视。在他的努力下,三个儿子均考取进士。其中,陈埴于南宋嘉定甲戌年(1214)中进士,授丰城簿、湖口丞等职,以通直郎致仕。他的兄弟陈增和陈止善则分别担任过临海令、靖安尉等职。

陈烨敬佩叶适的学问人品,据说他曾让陈埴拜叶适为师。《宋元学案》有“少师水心”的记载。不过对于这一说法,有学者表示目前无法证实。

比较明确的是,陈埴师从朱熹于武夷。在清代大儒孙衣言编撰的《瓯海轶闻》里,“永嘉学术”目下有“朱子之传”,陈埴列温州地区传播朱子之学的第一位。

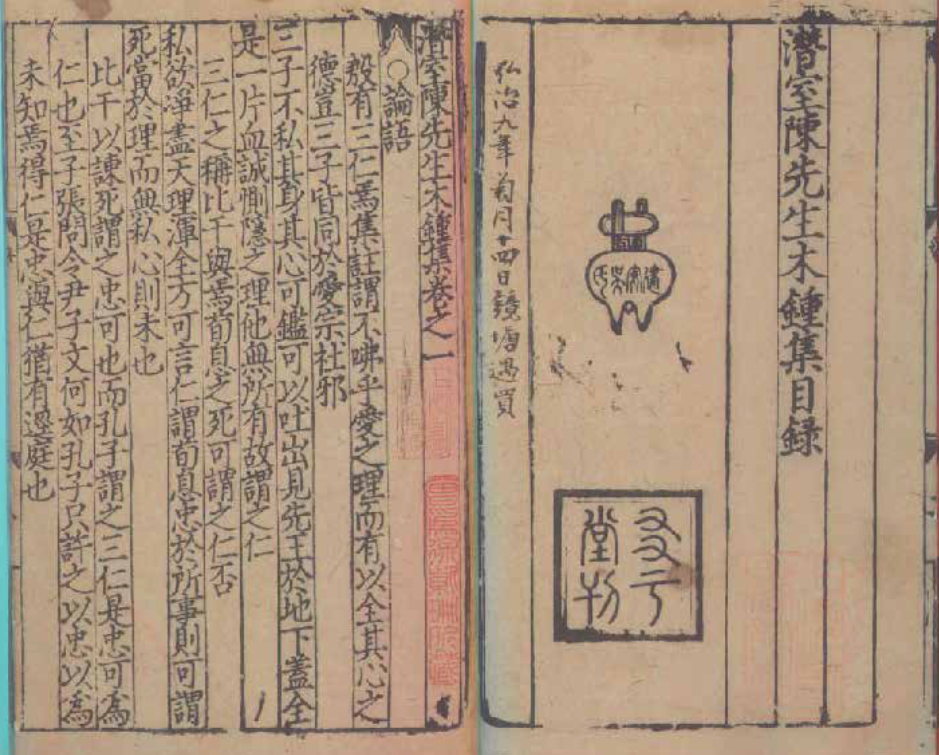

△陈埴为朱子之学的重要传人,著有《禹贡辩》《洪范解》《王制章句》《木钟集》等作品,可惜仅《木钟集》存世。图为《木钟集》元吴氏友于堂刻本,上海图书馆藏

朱熹对陈埴的教诲,不是单方面的知识输出,而是平等的交流。

陈埴性格直率,在做学问上,不盲目崇拜,敢于质疑。在朱熹本人编纂和后人整理的文集、语录中,有不少他为陈埴解疑释惑的记录,以及一些两人来回问答的书信。

朱熹对于爱问问题的陈埴,无疑是信任且喜爱的。

据清代学者朱彝尊《经义考》记载,朱熹将儒家五经中的《易》与《诗》都传授给陈埴。元代学者柳贯认为:“陈氏(陈埴)为紫阳文公(朱熹)高第弟子,其授受最有原本。”

△儒家五经指《诗经》《尚书》《礼记》《周易》和《春秋》,汉代每经专设一名博士来教授弟子,称“五经博士”

问答式教学是朱熹教导陈埴的主要方式之一,因此深深刻印在后者一生的讲学理念之中。

形式上,《木钟集》以问答体著述。内容上,书中答语不仅是陈埴本人的回答,还有不少他引用朱熹、二程及其他理学大家的精华之论,是他充分理解朱熹等人思想之后的“再思考”和“接着说”。

比如针对孟子的人性本善论,他直言此观点“未备”,认为性有善恶,“才识气质之性即善恶方各有着落”。

旁征博引又不迷信权威,《木钟集》反映出陈埴丰富的知识储备和过硬的学术水准。由于《木钟集》的文字传载了朱熹观点,特别是其晚年思想精要,省去了弟子后学查阅朱子宏富著述之苦。它的广泛流传本身就是对朱子学的传播与传承。

明弘治年间,瑞安令高宾重刊《木钟集》时,评价此书:“盖真可谓载道之器,而天下之所不容无者。”

明末清初大儒陆世仪评价《木钟集》中《近思杂问》卷:“其言纯粹中正,近世学者罕有其比。”

影响数朝的“木钟学派”

陈埴浸淫理学既久,对四书五经六艺及其他儒家典籍和学问皆有得于心。理宗朝,江淮制置使赵善湘建立明道书院,辟陈埴为干办公事,兼任主讲席。当时,从学者达到了数百人,陈埴之名由此传扬,世称“潜室先生”。

听课学生中,不少人拜于陈埴门下,如翁敏之、翁严寿、车安行、董楷、徐霆、赵复齐、蒋世珍等人。这些门人后又成为有影响力的学者,教授了如胡一桂、车若水、车若绾、贾汉英、车瑢、车惟贤、严侣等弟子。

随着陈埴弟子后学人数的增多,其理学思想的影响力不断扩大,一个不容小觑的学派逐渐诞生,那就是“木钟学派”。

明末清初思想家、史学家黄宗羲作《宋元学案》,将陈埴归入“潜室学案”。全祖望补修时将“潜室学案”改为“木钟学案”,即“木钟学派”。

△《宋元学案》是记录宋元两代学术思想史的重要文献,书中将陈埴与叶味道共同奉为“木钟学派”开创者

“木钟学派”的开创者不仅有陈埴,还有陈埴的温州老乡,同为朱门弟子的叶味道。

叶味道(1167~1237),初讳贺孙,以字行,更字为知道,嘉定十三年(1210)登进士第,调鄂州教授。他曾用理学“阴阳二气聚散”的观点解释“鬼神”现象,为“惑于厉鬼”的宋理宗解开心结。著有《易会通》《大学讲义》《四书说》《祭法庙享郊社外传》《经筵口奏》《故事讲义》等。

△叶味道画像

叶味道曾师从“永嘉学派”的中继者陈傅良。

他还拜朱熹为师,不仅在朱熹晚年时伺奉病榻,更是参与辑录《朱子语录》,在朱子学传播发展史上发挥了重要作用。

同为温州人,同样师从“朱子之学”,受过“永嘉学派”影响,并在两者交融中形成自己的思想体系……这些相似性让陈埴和叶味道在学术上建立了关联。全祖望《宋元学案·木钟学案序录》言:“永嘉为朱子之学者,自叶文修公(叶味道)与潜室(陈埴)始。”

“木钟学派”与“朱子之学”一脉相承,重视“心”“性”的探讨,认为心体广大无边,包含众多道理,这是性,性即理。此外还有墨守师说、教民亲爱等主张。

有学者认为朱熹是一口钟,陈埴、叶味道及弟子后学则是钟杵。他们不断地传承、补充和完善“朱子之学”,使之久久回响在历史长河中。

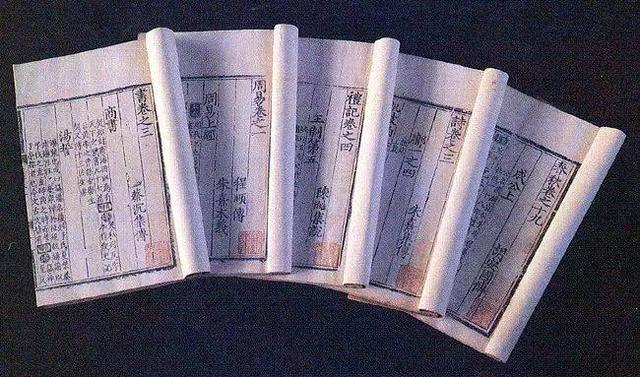

△《木钟集》作为《儒藏》的单行本发行

由于弟子众多,“木钟学派”的影响力贯彻元明清数朝。《木钟集》作为该学派代表作,主要传世版本有:元吴氏友于堂刻本;明弘治十四年(1501)刻本;清莫友芝《郘亭知见传本书目》卷七著录之“苏城汪氏元刊本”;清文渊阁四库全书本;清同治六年(1867)东瓯郡斋刻本。

2003年,北大启动了新中国成立以来最大规模的儒家文献和古籍整理项目——《儒藏》工程,2022年该工程完成“精华编”中国部分的整理出版,其中就包括温州典籍中的明珠——《木钟集》。

这一次,《木钟集》作为单行本“轻装上阵”,以便大家在日常生活中携带、阅读。不知我们在拿起书本时,是否也能体味到书名背后的用意,做到与人交流时,问之有序、答之有度?

来源:温州大典

原标题:南宋温州除了永嘉学派,还诞生了一个不容小觑的学派……

本文转自:温州新闻网 66wz.com

相关新闻

为你推荐

-

温州园博园周边上演“城市焕新秀” 300栋建筑将集体换装

社会05-22

-

官宣!温州市绣山中学施教区划定!新校园明年9月投用!

社会05-22

-

温州园博园主场馆加紧施工

社会05-22

-

温州园博园南区景观段初具雏形

社会05-22

-

设计师偷画不能算偷?涉案男子已被警方采取刑事强制措施

社会05-22

-

从硬核攻坚到暖心服务 “红色引擎”激活国企发展澎湃动能

社会05-22

-

温州近洋航运服务集聚点(鹿城区)入选全省首批建设试点

社会05-22

-

瑞安塘下镇:工业强镇打造韧性增长新引擎

社会05-22

-

“三强”同城角逐 供应链竞赛开启新零售时代

社会05-22

-

充100度电收109度电费用 市监责令停用不合格充电桩

社会05-22