历史尘埃中寻找温州城市记忆

牌坊在中国历史上作为独立的建筑形式长期存在,演变与成型过程漫长,但其基本特征恒久不变。关于牌坊的起源,有二种说法,一说是牌坊源于“表闾”坊门,强调字牌的旌表关系;另一说,牌楼是由“连阙”演变而来,所以牌楼带有门阙式的檐楼。

表闾见之于中国古代城邑中的居民聚居单位,称作“里”。每里少则二十五户,多则百户。“里”是封闭性的,四面建有围墙,里门叫做“闾”, 北魏以后“里”改称“坊”。闾门与坊门是居民日常出入的必经之路,所以为宣传教化,官府便借助闾门、坊门,对里、坊内居民的嘉徳懿行加以表彰,即将表彰辞句标于闾门、坊门,这种做法叫做“表闾”或是“旌表”。

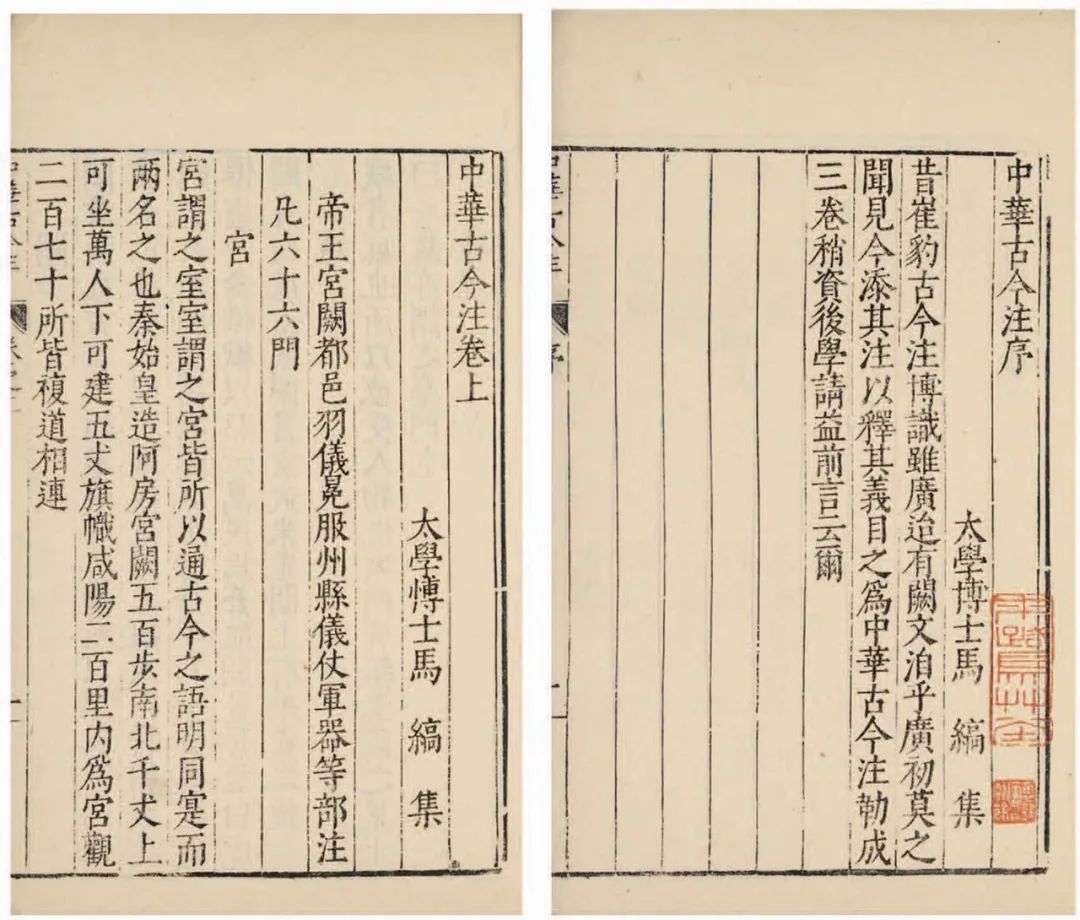

《古今注》关于宫阙都邑的描述

阙的建立,初见于春秋时代。《古今注》说“古每门树两观其门,所以标表宫门也。其上可居,登之可远观,故谓之观”。阙用来“标表宫门”,具有等级符号的意义。梁思成《敦煌壁画中所见的中国古代建筑》,以敦煌北魏诸窟中的阙形壁龛为论文据,提出北魏时的连阙——两阙间架有屋檐的阙,是阙演变为牌楼的过渡样式。连阙“之发展,就成为后世的牌楼”。

汉以后,旌表之风日盛。《后汉书》载“凡有孝子顺孙,贞女义妇,让财救患,及学士为民法式者,皆扁表其门,以兴善行”。《书经·周書毕命》中将旌表的意义也讲得非常清楚“旌别淑慝,表厥宅里,彰善瘅恶,树之风声”。

牌坊也叫牌楼,古名“绰楔”,具有划分和标示空间领域的作用。宋以后里坊制度瓦解,坊门失去了宵禁防范的作用,墙去门留,坊门以象征性的大门存在,并逐步转化为通行无碍,仅起着标示作用的牌坊。它不具备防卫和界隔的功能,而只是一种象征性、礼仪性的大门。常见的牌坊有木结构的、石结构的与琉璃形式的。汉的闾门,唐的坊门,大多为木结构。“表闾”表示荣耀,为使荣耀长存,便用砖或石修门,将表彰的词句刻在上面,这就是我们所最常见到的牌坊形式。

温州在唐之前也存在闾,形同古代中国其他城市一样。宋戴栩《重建三十六坊记》载:“古者闾必有门,孝友睦姻,任恤有学,昕出夕人,实具而名未立也。唐人以在市为坊,坊门纵闭,水沴禳焉。然则唐之坊,古之闾也。”戴栩的这一段话告诉我们,唐代城市实行“坊市制”,坊(里)是居民区,每城设一二处“市”,个别设三“市”。市为工商区,区分严格,各有围墙。街鼓及坊、市门定时开关,“日暮,鼓八百声而(坊、市)门闭”,禁止人们外出;“五更二点,鼓自内发,诸街鼓承振坊、市门皆启”,人们开始活动。“封闭式的市和封闭式的坊相配合”“不论其为两坊之地或一坊之地,四面皆有围墙一样”。胡珠生在弘治《温州府志》的前言中指出,温洲郡城“唐前坊名竟多达十五处”,其中隐约可见唐时坊(里)的状况。

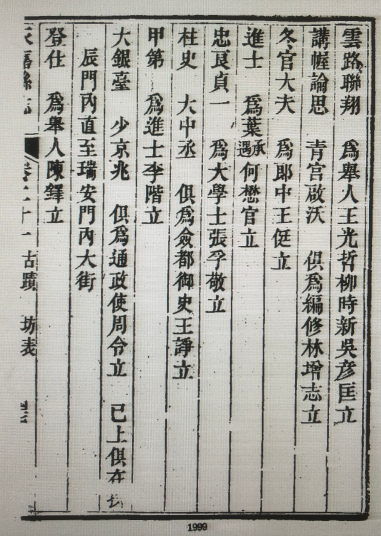

《永嘉县志》“坊表”相关记载

温州的阙,相对闾来说,文献记载较少,但也似乎存在,其概念相比“闾”显得模糊,不过尚能从文字表述中得到部分信息。如“表阙宅里”等。“表阙”即指立记念性阙门建筑等形式以作表彰。这只能证明阙作为一种形式可能存在过,但已不能与坊同日而言,坊(里)是随着时间推移而不断派生出新形式的。

《中国通史》载“唐代的坊(里)市制自晚唐以后,经唐未五代的战乱,坊(里)市制也终于被打破。而社会经济的发展,尤其是商品交换的兴盛,是坊(里)市制不能适应经济发展新形势,逐渐退出中国城市历史舞台的根本原因”。

到宋代,从秦汉以来实行了一千多年的“坊(里)市制”,终于彻底被改变。居民区的“坊、里”,与商业区“市”之间的严格区分被完全打破,从此人们的行动不受辖区地和时间限制。

宋代温州坊(里)建设,出现了少有的繁荣局面。温州知州楊蟠、沈枢、史实等人,都为坊(里)建设作出过重大贡献。大中祥符《祥符图经》记载永嘉县城“坊五十有七”;绍圣二年,楊蟠疏理重设定“坊三十有六”;淳熙十二年,“而沈枢更建如杨侯之旧”;绍定二年史公实来又增四坊,“而仍旧称三十六坊”。可见楊蟠修缮规建的三十六坊,不仅是闾(里)向坊发展的崭新形式,也确立了他对坊旌表作用的新高度。坊的围墙拆掉了,其旌表与激励作用则更加突出。

宋戴栩《重建三十六坊记》曰:三十六坊“排置均齐,架缔紧密,名立义从,各有攸趣。故摭其胜地则容城、雁池、甘泉、百里是已。溯其善政,则竹马、棠阴、问政、德政而已。挹其风流,则康乐、五马、谢池、墨池是已。否则歆艳以儒英,掖导以世美、梯云、双桂、儒云、棣华与夫扬名、袭庆、绣衣、昼锦云者,彪布森列,可景可致。而最初切于防范,俾家警户省,则孝廉、孝睦之号,遗忠、遗爱之目,或旌以招贤、从善,或蔪以简讼、平市,义利明而伦类彰,取舍审而操向正,有不说之教焉”。

三十六坊无疑是那个时代旌表与激励的标杆。对推动社会进步与和谐起到很大的作用。一番整治后,楊蟠看见欣欣向荣的景象,心情大好,站在永宁坊里的永宁桥上诗兴大发曰:“过时灯火后,箫鼓正喧阗,三十六坊月,一般今夜圆”,也可见对当时城市经济与社会事业发展的推动作用。宋代以三十六坊为代表,门(闾)去坊留围墙在,旌表意识及其分区明确,史无前例,无疑是一大历史性突破。

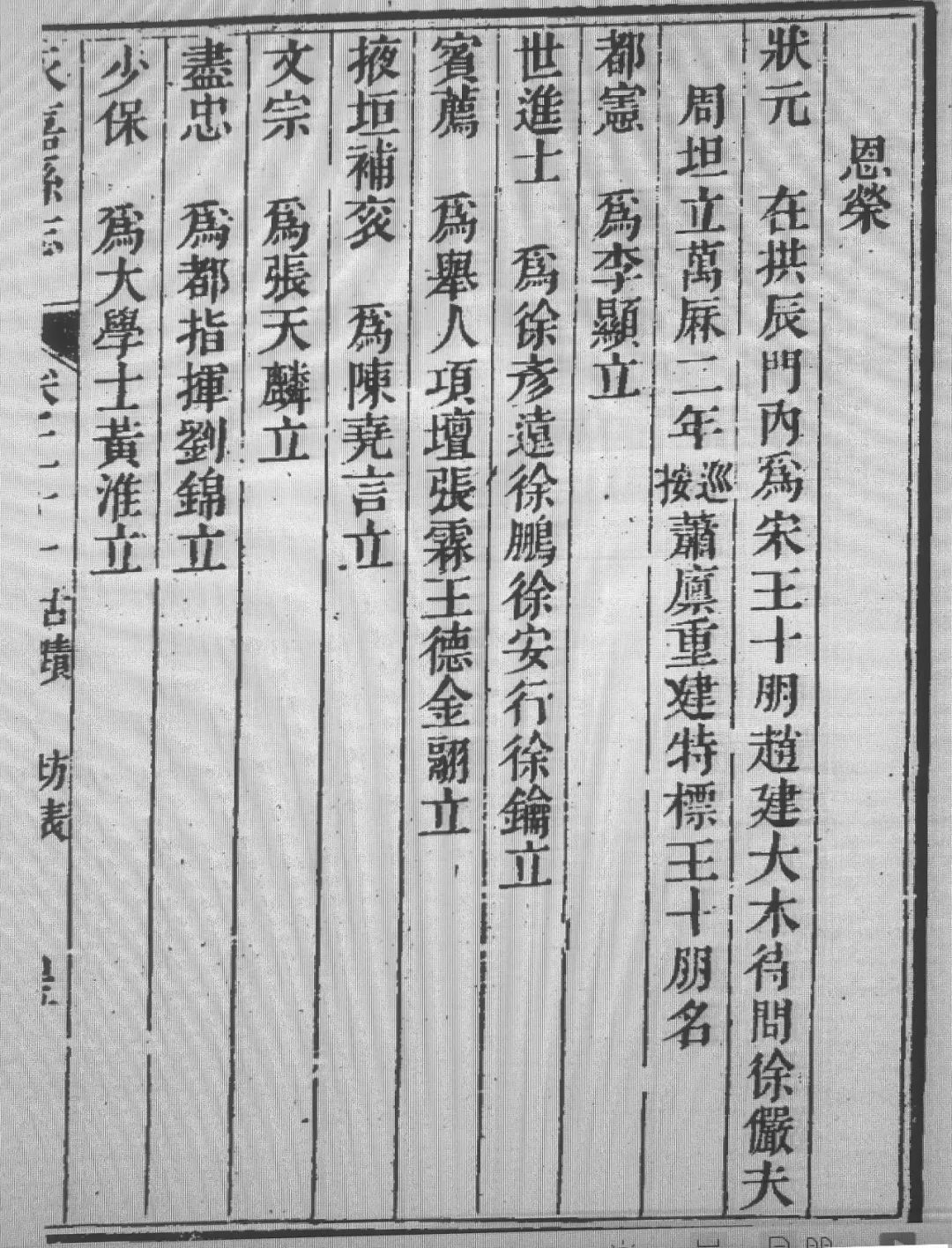

《永嘉县志》恩荣坊表的记载

到了明代,坊(里)旌表形式又有了新的发展,坊门进一步失去了宵禁与防范的功能,墙去门(框)留,“恩荣”牌坊登上了大道。“恩荣”牌坊是古时旌表乡里,对牌坊主人为社会做出贡献所起到的示范作用,授于最高级别的一种褒奖形式。“恩荣”牌坊可以分别单独设立,也可以适当集中坊表于一条街的形式建设。

明代温州郡城就有“恩荣”坊表一条街,位于郡城的东侧。温州郡城南北走向的大道有两条,一条是新河大街,一条是南北大街,它们穿插于坊闾,组织起郡城的生产、生活。新河大街则是一条依附郡城内河为主要功能的大街,“自来福门里新河,至八字桥。河开自五代(907-960),后浸塞,南宋温州知州韩彦直募民开浚,竣工后取名新河,街遂名新河大街。明洪武中信国公汤和巡视海防来温,重浚此河。老百姓为示感戴,改称新河为信河,街也名信河街。而南北大街是一条贯通南北的通衢大道,北至拱辰门,南至瑞安门,南北通达,北接瓯江,南接瑞安、平阳、福鼎等腹地,是一条地理位置居中,掌管郡城吞吐、收纳的大道。宋戴栩《江山胜概楼记》称南北大街“自南城直永宁桥,最为穰富”“独郡有大宴会,守与宾为别席更衣之地”。街北的“北亭”“江山胜美”是郡城迎送宾客的绝佳地,是谢灵运叙别郡城《北亭与吏民别》诗的诞生地,是古丝绸之路朔门古港的核心地。当年这里经营的丝绸、茶叶、漆器、瓷器源源不断运向海外,正如戴栩描写的古港“以故市声澒洞彻子夜,晨钟未歇人与鸟鹊偕起”。北宋名臣赵抃诗则曰“城脚千家具舟楫,江心双塔压涛波”,好一番闹热景象。这些记载,使我们不难理解,为何这些郡守们将“恩荣”坊表集中安排到这里的意图。

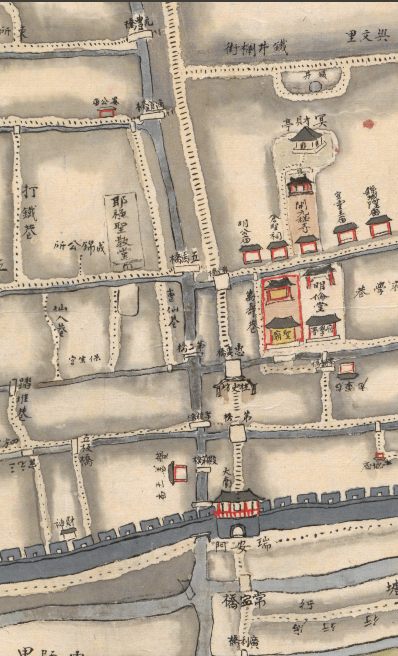

清代温州府城图(局部)

明弘治《温州府志》是这样介绍南北大街牌坊的:“状元坊为宋木待问立、进士牌坊为进士徐安行立、少保坊为文简公黄淮立、登瀛坊为举人李观立、登俊坊为举人谢暹立、文英坊为举人王瑞立、世恩坊为封中书金人赵谏立、跻云坊为举人赵诜立、宗伯坊为侍郎章纶立、进士坊为进士娄睿立。以上十坊俱在拱辰门至瑞安门街中”。这其实就是恩荣坊表一条街的早期形象。

而志书对座落在南北大街两侧的坊门也一一作了详尽介绍。如奉恩坊(打绳巷)、问政坊(七枫巷)、永宁坊、礼贤坊、简讼坊、康乐坊、竹马坊、墨池坊、招贤坊、习礼坊、兴贤坊、谢池坊,以上十二坊俱在拱辰门至瑞安门街东。拱辰坊、士宁坊、平市坊、百里坊、中和坊、棠阴坊、元丰坊、荣亲坊、惠安坊、孝睦坊,以上十坊俱在拱辰门街西。“恩荣”坊与街坊构成了一幅整齐亮丽的风景。

清代牌坊旌表的形式进一步发展,规范区分为衙署、恩荣、孝义、节烈五类。翻开清光绪八年《永嘉县志·坊表》,一开始就有这么一段话曰:“古人表厥宅里,树之风声可法、可传、政教攸击瓯,自祥符图经载坊五十有七,杨蟠守郡定为三十六坊后,百余年沈史二守复或增,具详载戴栩所记,诚哉。彪布森列名立义从者矣,今仅存者百一。而景山儒志坊郡志阙如旧志,亦不能举,其地爰博稽旧牒于故迹之,陯陻三致意焉,区为五类曰衙署、曰恩荣、曰孝义、曰節烈、曰坊巷,盖皆者表宅树声之遗意云尔。”这一段话表达了坊之“表厥宅里”之功能,“可法”“可传”。三十六坊是坊之杰出代表,虽也有不堪时,但重振坊表“表宅树声”之意图更为坚定。《永嘉县志》这一段话,不仅厘清了牌坊的分类,且把“恩荣”坊表作为重要分类列了出来,“恩荣”一条街的形式也进一步得到恐固。

《永嘉县志》载,南北大街有旌表牌坊43座,分别是:状元(为王十朋、木待问、赵建大、周坦、徐俨夫立)、都宪(为李顯立)、世进士(徐彦远、徐鹏、徐安行、徐錀立)、賓薦(项壇、张霖、王徳、金翮立)、掖垣補袞(为陈尧言立)、文宗(为张天麟立)、盡忠(为劉錦立)少保(为黄淮立)、進士(为翁家春立)、少司寇(为陈璋立)、进士(为金昭立)、尚書(为高友璣立)、宠应三锡(为周尚文立)、彰贤(为项乔立)、世美(叶宗、叶锡、叶尹贤立)、玉殿传臚(为周应期立)、进士豸繡(为孙昭立)、进士(为项应誉立)、叢柱(为金昭、朱體信、冯瀚立)、经元(为王激、王焘立)、六英(张鸣鸾、朱廷谧、朱玉、杨芳春、侯化邦、郑守益立)、奎文(为劉杲立)、三俊(为林宗教、陈一贞、王应时立)、棣萼重芳(为王澈、王激、王叔果、王叔杲立)、文宗(为王维夔立)、貤恩(为赵谏立)跻云(为赵詵立)、兵垣司谏(为王良心立)、世司马(为王澈,王叔果、王叔杲立)、笃忠(为章纶立)、三忠(为卓敬、章纶立)、左掖谏臣(为李维樾立)、聚奎(为王诤、王叔果、高旻、孙昭、黄一鹏立)、聚英(为陈懋策、梅廷哲、张大受、陈典学、吴宝秀、张阳春立)、大理(为金云鸿立)、云路联翔(为王光哲、柳时新、吴彦匡立)、讲幄论思 青宫啟沃 (为林增志立)、冬宫大夫(为王侹立)、进士(为叶承遇、何懋官立)、忠良贞(为张孚敬立)、柱史(为王诤立)、甲第(为李階立)、大銀台(为周令立)。以上牌坊俱在拱辰门内至瑞安门大街。至此我们还发现拱辰门外尚有一座为张孚敬立的太师牌坊,由此座落在拱辰门到瑞安门内外的“恩荣”牌坊共44座。从北至南,洋洋洒洒蔚为壮观。

当我们对宋、明、清的温州郡城坊表有了一定了解后,再翻开《温州古旧地图集》P68、69页,“温州海关贸易报告,1877书内折页地图”,看到从北到南,自拱辰门到瑞安门依次排列存在有状元坊、都宪坊、文宗坊、三锡坊、进士坊、豸繡坊、根萼坊(棣萼重坊)、柱史坊等八座。除此之外,整个郡城依然能看到标识比较明确的,还有松台山麓的三牌坊,新(信)河街状元坊,小高桥节孝坊。标识尚不太明确的,如大士门、府学巷府学前、百里坊北侧麻行街等处均有坊门的迹象,其中珠冠巷北“会典标名”牌坊所在地,尚标有“乐善好施”地名。

松台山麓牌坊(清代温州府城图局部)

尽管坊表建设在历史长河中起起落落,但阙、闾、坊的旌表功能是一成不变的。古代旌表坊门在发展过程中,也形成了相对应的规范,列举如下:

御制牌坊,为设立牌坊中的最高级别,由皇帝下旨、地方衙门出资建造。主要是皇帝对朝廷肱股大臣功勋和德政的褒奖,由此数量较少。

恩荣牌坊,由皇帝下旨、地方衙门出资建造,以示皇恩浩荡,荣及乡里之意。这类牌坊的主人,多数是比较高级的官员。

圣旨牌坊,由皇帝下旨,个人出资建造,是官员为显示自己地位和家族荣耀而建。

勅造(赐增)牌坊,由皇帝口头同意,个人出资建造,是某官绅或士民的事迹突出,荣耀乡里足需旌表。

今天我们重拾这些史料以供共飨,为历史上曾作出重要贡献的人们感到骄傲,为他们立坊旌表,为后人树立榜样。如今这些牌坊虽都离我们而去,那是历史,而我们则切忌忘记过去。

来源:温州文史馆

原标题:历史尘埃中寻找温州城市记忆

本文转自:温州新闻网 66wz.com

相关新闻

为你推荐

-

温州园博园苗木种植首战告捷 1万余株乔木安家落户

社会06-10

-

温州多地发布暴雨预警信号 有序开展防汛工作

社会06-10

-

今年第1号台风将影响温州 本周后期将有明显降水过程

社会06-10

-

文成探索低空服务共富改革成果 争取今年开展eVTOL商业运营

社会06-10

-

轮椅上的逐梦:平阳志愿者合力托起残障女孩高考之路

社会06-10

-

模仿明星写真、复刻动画片场面……这届毕业照“不太正经”

社会06-10

-

好寓意的粽子准备了1000多个 厨师义工队坚持八载“食”力护考

社会06-10

-

急用快办!温州公安推出身份证办理“夜间专场”

社会06-10

-

温州单体最大土地综合整治项目落地瑞安

社会06-10

-

三项目晋级!温州男女龙舟队获全运会决赛入场券

社会06-10