陆定一女儿:父亲长征留下我 53年后才相见

“不恨,恨他(陆定一)干什么,那时候要长征,他也没有办法,不是故意丢掉我的。有时候我想,要是我爸爸是个叫化子,不是大领导,我也不会那么苦。可是为革命牺牲没有办法,我知道这个,我理解。”

7月25日上午,在江西省赣州市,75岁的陆叶坪从自己生活了72年的于都乡下,到儿子处小住。从3岁起,她就生活在于都一个普通村庄,没念过一天书,不知道父母是谁,成为一个事实上的“孤儿”。

讲述起与父亲陆定一跨越了半个世纪后的重逢,她一次次眼圈变红。她提起父亲,是用“爸爸”这个词。说起当初爸爸为了随军长征“丢掉”她,她的口气里带着些撒娇式的嗔怒。

可是,比起更多“长征孤儿”来,陆叶坪还是觉得自己很幸福。

她回忆道,“那天,我好喜欢”。

失散父亲长征母牺牲叶坪寄住老乡家

1934年,陆定一随同中央红军出发长征。他的妻子唐义贞因为即将临盆,带着3岁的女儿陆叶坪留在了中央苏区于都。

不久,任红军卫生材料厂厂长的唐义贞,受组织派遣到福建开展工作,就把陆叶坪托付给一位名叫张德万的材料厂管理员。

张德万也是红军战士,经常帮唐义贞照顾叶坪,对叶坪很好。他随后带小叶坪寄住在一户姓赖的老乡家。

1935年1月,唐义贞在闽西游击战中牺牲。后来,张德万也因伤病去世,仍留在赖家的小叶坪的身世从此无人知晓。

新京报:小时候,你知道自己的亲生父母是谁吗?

陆叶坪(以下简称“陆”):不知道。我从小在赖家,只知道他们不是我亲爸妈,不知道亲生的爸爸妈妈在哪里。

新京报:那你还记得自己是怎么到赖家的吗?

陆:我记得是“好妈妈”(喊张德万为“好妈妈”)带我到村里的,他对乡亲说,我不是他女儿。

新京报:乡亲们有人知道你的身世吗?

陆:不知道,只知道我是红军后代。当时我们村里有好多红军留下的孤儿,那时候村里每家每户都安排红军伤员,一个小组就有四五十个红军伤员。

新京报:张德万为什么把你留在赖家了呢?

陆:他自己身体也不好。

1934年春节后,他回老家时,担心路上照顾不好我,就把我留在了赖家。一两年后他回来的时候抱着我哭,说:“我不知道当时能不能到吉安,不然就带着你了”。

新京报:张德万走后回来过没有?

陆:回来过两次。我5岁的时候,张德万回来看我。我记得他抱着我哭,给我喂饭,还说我好可怜。因为当时我们住得差,妈妈以前带给我的好多衣服,都分给家里的5个孩子了。然后他又回老家了。

解放后,我19岁的时候,他又来了一次。他跟我说,我爸爸在找我,让我到北京去找他。

就这两次,后来他就去世了。

新京报:这么说,你19岁的时候,有机会与父亲团聚?当时为什么没有去找他呢?

陆:我不想找,也找不到!

听说他是个大官,我没文化,又不知道是真是假,怕空欢喜一场,希望太小了。再说,那时候我刚刚结婚,公公婆婆怕我被人带走了,不让。

新京报:你小时候日子过得怎么样?

陆:苦呗。吃不饱穿不暖,整天干活,一天书也没念过。那时候家里本来就有4个小孩,加我5个,我被起了个小名,叫来娣。日子过得很苦,小时候我要拔猪草、打柴。

稍微大一点,9岁了,我给人家当学徒,学做瓦。晾瓦的时候,要把瓦提出去,我一次能提4个瓦,做瓦的师傅很喜欢我,说我有力气,勤快。

19岁我就嫁给赖家的赖普恩了。后来我生了孩子,按我们那里农村的习俗,女儿生孩子,母亲要带鸡蛋来看的。但我没人来看,我当时想,没妈妈好苦。

寻亲姨妈当年一句话相见推迟几十年

陆定一1982年在《关于唐义贞烈士的回忆》中提到,“唐义贞烈士,所生两个孩子。

第一个是女孩,名叶坪,1931年12月30日生,长征时寄养在于都。对这个孩子,我尽了力,从1937年找起,到现在没有找到,看来已经无望。“

新京报:据说你父亲多方找过你的下落?

陆:后来见面时,他说他找了我53年。

当年邓颖超很喜欢我妈妈,认我妈妈做干女儿,就让我叫她外婆,还给我取名“爱生”。1937年国共合作时,我爸爸最早开始找我,就是通过邓颖超让妇幼保育机构找,没有找到。

解放后,我爸爸来信到于都、瑞金政府,民政局就贴布告什么的,也通过好多形式找我。爸爸还说过,老家分家时,他分了一笔财产,他用一半交党费,一半让弟弟找我。不过都没找到。

新京报:你没主动找过父亲吗?

陆:没有。怎么找?很难的。

不过1956年我爸爸差点找到我了。那次,单位让他(丈夫赖普恩)填一份履历表,交上去后党委书记问他,为什么不填岳父母,他就说了我的情况。后来赣南区党委宣传部要走了我的小学照片。这照片寄到北京后,我姨妈看了说,不像。爸爸就把这事放下了。

后来1987年我和爸爸在南昌见面,姨妈也在。她说,就因为当年她一句话,耽误了我们父女几十年。

新京报:最后你父亲是怎么找到你的呢?

陆:是因为我儿子。我大儿子赖章盛在赣州的江西理工大学当教授。那时候我来他这儿住,他同事看到一本书,里面有我爸爸纪念我妈妈的文章。儿子就给我爸爸写了一封信。

后来爸爸见到信,就让弟弟来找我了。

新京报:那你父亲怎么确定你就是他的女儿呢?

陆:我爸爸派人来于都找我,就让来人问我一个问题———我把张德万叫什么。我说我叫张“好妈妈”。问我为什么呢?我就说不知道。爸爸后来说:“只一句话就能证明是我女儿。”因为我那时候很小,张德万对我好,我就叫他“好妈妈”,实际上,他是男的呀。

重逢父亲一曲白毛女女儿落下辛酸泪

“根本不用做鉴定,她跟她爸爸长得一模一样!”陆叶坪的丈夫赖普恩说。

1987年,在离散53年后,81岁的父亲与56岁的女儿终于团聚。陆定一拒绝了做亲子鉴定的建议,因为即使女儿叶坪的脸上已布满沧桑,他仍然能一眼认定,这就是他的女儿。

新京报:你是哪一年与父亲相认的?

陆:我爸爸是1987年找到我的。当时我的大孙女都三四岁了。

新京报:和父亲重逢是在哪儿呢?

陆:我第一次见爸爸是在南昌滨江招待所。我赶到南昌已经是晚上六七点了,本来当天晚上就要见面的,可是听爸爸身边的警卫员说,他很激动,当天下午一直不停地问我来没来。

警卫员担心他身体撑不住,就安排到第二天早餐后再见面。

新京报:那天晚上在招待所,知道爸爸就近在咫尺了,心情怎么样?

陆:我一直哭了一晚上。我命好苦!

新京报:第二天见面时,父亲跟你讲的第一句话还记得吗?

陆:他说,“你是我的女儿呀?是真的呀?是真的呀?我把你丢掉了,现在又找回来了!”

新京报:后来又说了些什么?

陆:他对我说,“孩子,我找了你53年!”然后他就说怎么找我,一直讲了半小时。我也跟他讲现在的情况什么的。不过他讲无锡话,我讲于都客家话,两个人互相都听不懂,还是我大嫂做翻译。

后来爸爸让我唱山歌给他听,我说我不会。我实在没心思唱。中午吃饭时,爸爸给我唱白毛女,爸爸哭了,我也哭了,哭得饭也吃不下。

永别父亲去世不在身边女儿赴京参加葬礼

与父亲相认后,陆叶坪仍然住在于都乡下,逢年过节才去看望父亲。

1996年,陆定一去世,没给千里外的女儿留下一句话。

新京报:跟父亲重逢后,你提过什么要求吗?

陆:1988年,我到北京去,爸爸问过,说:“你们有什么困难和要求吗?”我说,没有,见到爸爸就很高兴。

新京报:从小过着没有父母的生活,那你找到父亲后有没有想过和他一起生活呢?

陆:我提起过和他一起住啊,是开玩笑那么说的。不过爸爸说,北京没地方住,还是住老家吧。其实我也是开玩笑的,我在于都住了一辈子了,一大家子人都在这儿。

新京报:你和父亲最后一次见面是什么时候?

陆:是1995年。那以前,好几次我去看他时,爸爸都说,别来了,路远。最后一次见面时,他还拿着我的相片说,别来了,想你的时候我就看你的相片,也是一样的。

新京报:据说父亲去世时你不在他身边?他有什么话留给你吗?

陆:没有,什么东西、什么话都没留下,什么纪念都没有……我也没赶上见他最后一面,就是到北京参加了葬礼。

新京报:你一直说父亲“丢掉”你,那你恨他吗?

陆:不恨,恨他干什么,那时候要长征,他也没有办法,不是故意丢掉我的。有时候我想,要是我爸爸是个叫化子,不是大领导,我也不会那么苦。可是为革命牺牲没有办法,我知道这个,我理解。

人物简介

陆叶坪

生于1931年,父亲是陆定一,母亲是革命烈士。1934年,陆定一随同中央红军出发长征。于是,3岁的她被寄养在江西于都一位老乡家里。

直到1987年冬天,跨越了半个世纪后,陆叶坪终于与81岁的父亲陆定一相见,当时她自己都已56岁。

如今,陆叶坪仍定居于都,每天买菜、做饭,照顾孙儿,生活宁静而平凡。

长征揭秘

红军曾有规定长征不带孩子

长征出发前,中央红军做了严格规定:路上谁也不准带孩子,不论职务多高。所有参加长征的母亲都把孩子留在了根据地。

长征出发前已婚的红军女战士,在长征路途上尽量避免与丈夫在一起生活,只有在部队休整时间比较长的时候,才小心翼翼地聚上几天。她们虽然受到分离的煎熬,大多数人却免除了怀孕生孩子的痛苦。但也偶有失误的,这使她们不仅面临生死考验,同时也面临亲情分离的痛苦。

毛泽东的妻子贺子珍就体验了征途分娩和骨肉分离的痛苦。

在红军渡过赤水河后的一个雨夜,贺子珍在路边的茅屋里临盆。

警卫员用平时洗脸兼盛饭用的脸盆给婴儿洗了身子。孩子寄养在老乡家的时候,带队的董必武特意留下了30块大洋、两块烟土和一封亲笔信说明情况。

与其他散失在民间的孩子一样,至今这个孩子仍然没有下落。

本文转自:温州新闻网 66wz.com

为你推荐

-

直通千岛湖黄山九华山…… 温州又一条高铁大通道要来了

社会12-13

-

TIR国际公路运输浙江省首发!张振丰调研推进高水平对外开放工作

要闻12-13

-

温州做法全省推广 “老兵暖心屋”项目完美收官

社会12-13

-

骑行入库摔成粉碎性骨折 小区物业到底需不需担责?

社会12-13

-

因手机出故障被5元停车费难倒的吴先生,幸好有人解围

社会12-13

-

关注电动汽车充电安全 消防部门做了模拟实验

社会12-13

-

温州五洲艺术团亮相教育部2024“感知中国”年度特别活动

科教文体12-13

-

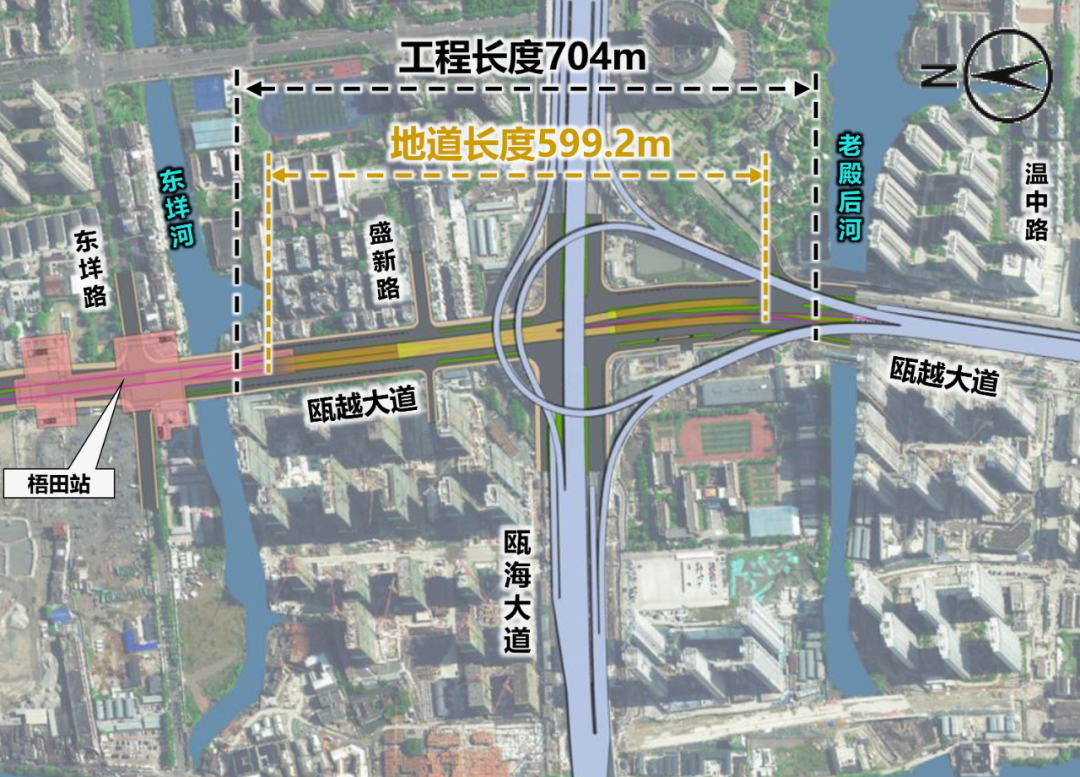

总投资约7.87亿元!温州这一交通工程初步设计获批

社会12-13

-

温州港年拖轮助泊量再超万艘次 集装箱吞吐量超去年总量

社会12-13

-

“娘家温度”,点亮职工“诗和远方”

社会12-13