记者节,看温州人在报刊史上创下的那些“第一”

2023年11月8日是第二十四个中国记者节。

温州是个出新闻人才的地方,走出过赵超构、马星野等杰出新闻人。温州人敢为人先也体现在报业上,创下众多报刊“第一”,近代中国第一份数学期刊、中国高校最早的科技学报、新中国第一张晚报等,都与温州人有关。

本期,三十六坊君就带读者看看那些温州人创下报刊史上的“第一”。

《利济学堂报》:中国高校最早的科技学报

《利济学堂报》

清光绪十一年(1885),为利民济世、推行改良维新,陈虬在瑞安创办了近代中国第一所新式中医学校——利济学堂。

清光绪二十三年(1897),陈虬主编的《利济学堂报》正式创刊。这不仅是温州地区最早的报纸,也是中国高校最早的科技学报、首份中医科技学报。

陈虬(1851-1904),原名国珍,字庆宋,号子珊,后改字志三,号蛰庐,温州瑞安人,祖籍乐清斗山。光绪已丑(1889)举人。他出身贫苦,祖父以更夫为业,父业漆匠。陈虬自幼勤奋好学,自学成才。戊戌变法前和汤寿潜(字蛰仙)合称“浙东二蛰”,和陈黻宸、宋恕合称“东瓯三杰”。他是我国近代著名的改良派思想家,也是造诣很深的国医圣手,是我国最早的新式中医学校创始人。

陈虬

《利济学堂报》是以中医为特色,兼及时政、农学、天文学、数学的综合性半月刊,由瑞安利济学堂主办。陈虬任主编,池志澂具体主事,参与报馆编辑出版者多达50余人。学报为木刻本,釆用官堆纸印刷,后改用连史纸,线装成册,每册约50页,3万余字,通页竖排。在出版刊行日期的设计上也别具一格,遵照医历,以全年24节气日作为出刊日期。全年共出刊24期,售价银圆4元。

因刊载的内容顺应时代的潮流,《利济学堂报》深受欢迎,创刊次年,该报又在杭州、宁波、兰溪、衢州等处筹设分馆。分布各地的代售点共计30多处,遍及北京、天津、上海、南京、汉口、福州等全国大中城市,甚至还发行至广东、港澳等地。

戊戌变法失败后,陈虬遭清廷通缉,不得不停办学堂,《利济学堂报》也于光绪廿四年(1898)白露后停刊。然而,陈虬首创中医学报,在国内影响深远,其办报的经营模式和传播机制,给了后人诸多有益的启迪,具有一定时代意义。

《算学报》:近代中国第一份数学期刊

《算学报》

清光绪二十三年(1897),黄庆澄在温州城区府前街创办《算学报》,把算学以大众传媒报刊的形式向民众传播。这是近代中国第一份数学期刊,被学者誉为“数学杂志鼻祖”。

黄庆澄(1863—1904),字源初(又作愚初),平阳钱库人(今属苍南县)。他早年师从著名学者孙诒让、金晦,“天资超旷”,深得老师们的器重。黄庆澄曾在上海梅溪书院任教习,还曾于光绪十九年(1893)赴日本考察两个月,回国后出版《东游日记》。

在创刊号中,他表达了科技救国的愿望:“窃惟时局艰迫,外患迭乘,海内之士始知言学。……特创兹报,冀为格致之权舆,以辟黄人之智慧。”

创刊号发行后,全国各地读者纷纷来函征订。从第二期开始,黄庆澄在上海新马路扬福里设立分馆,并在时务报馆、格致书室、六先书局、醉六堂等处设经销点。从1897年6月到1898年5月,每月出一期,共12册。

黄庆澄像

为了方便国人接受西方抽象的算学知识,黄庆澄申明“本报专择近日算学中最切要者演为图说,俾学者由浅而深,循序而进,即穷乡僻壤,无师无书,亦可户置一编,按其图说,自寻门径。”《算学报》文字通俗简练,叙述注重结合图解,并且列有切合实用的应用题,使人读来便于理解和学以致用。

1901年日本横滨出版的《清议报》合编本中,记载当时交流的报刊就有《算学报》,可见那时已流传至国外。

《算学报》是近代中国的第一份数学期刊,杜石然编的《中国科学史稿》称之为“我国科技刊物之肇始”。学者认为,近百年间温州能成为数学家之乡,与黄庆澄积极传播数学教育有直接的关系。

《东瓯日报》:温州第一份综合性新闻报纸

《东瓯日报》

1912年元旦,为了“振作国民精神,鼓吹共和政体”,陈黻宸、陈怀、孙诒棫、吕渭英等人共同创办《东瓯日报》,社址在温州府前街。这是温州第一家新闻日报,被称之为温州新闻报业的“开山祖”。

陈黻宸(1859-1917),字介石,瑞安人,近代著名教育家、政治家、哲学家和史学家。陈怀是陈黻宸之侄,曾被蔡元培聘为北大教授,我国清史学科的奠基者。孙诒棫为孙锵鸣之子。

陈黻宸

1912年,陈黻宸在温州组织“民国新政社”,推举章太炎任社长,自任副社长,并在城区创办《东瓯日报》。

“促进共和,监督行政,特重爱群、敬贤、守法、尚义、除恶、护弱、济贫”“以期缔造我国民千百年之幸福”是《东瓯日报》的创办宗旨,后来报纸因倾向孙中山讨伐袁世凯、报道讨袁军事而被查封停刊。

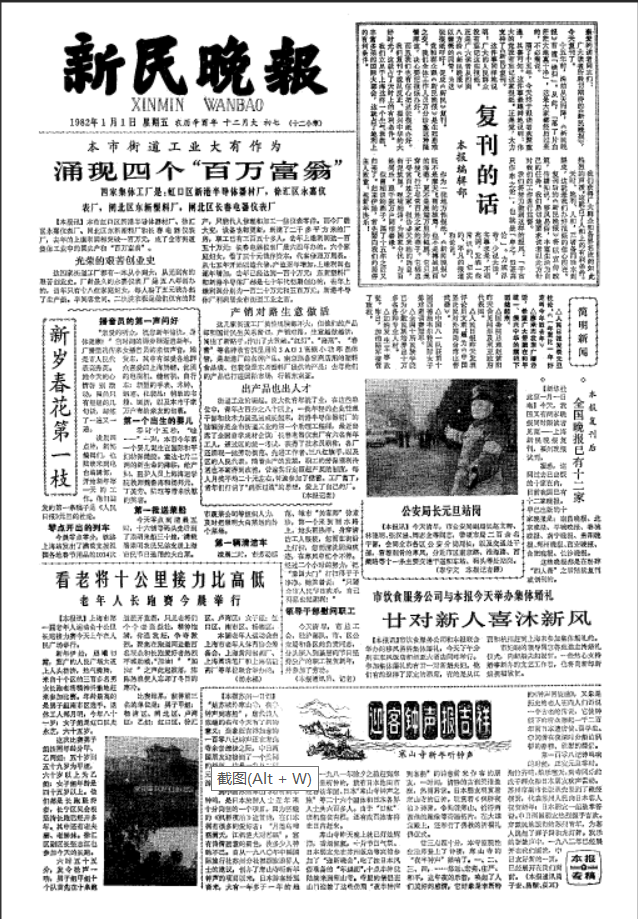

《新民晚报》:新中国第一张晚报

赵超构(1910-1992),学名景熹,常用笔名史铎、沙、林放等,瑞安县大峃镇龙川村(今属文成县)人,当代中国新闻界泰斗。

赵超构

1938年开始,赵超构任重庆《新民报》主笔,撰写《今日论语》。《新民报》原于1929年9月9日在南京创刊,创办人为3名“中央通讯社”编辑即陈铭德、吴竹似、刘正华。抗战时期,《新民报》被迫迁至重庆。1938 年1月15日,《新民报》重庆版发刊。报社由陈铭德夫人邓季惺任经理,赵纯继担任总编辑;并请张友鸾主编社会新闻版,张恨水任副刊主编;张慧剑、赵超构相继参加工作,人称“三张一赵”。

1946年5月,赵超构参与筹建上海《新民报》晚刊的创刊工作,并先后担任新民报社总管理处副总主笔、总主笔兼上海《新民报·晚刊》总编辑。

《新民晚报》1982年元旦复刊版面

1949年5月上海解放,赵超构继续主持《新民报》晚刊工作。1958年4月1日,《新民报》晚刊改名《新民晚报》。这是新中国第一张晚报。赵超构也被誉为中国晚报的奠基人。

赵超构曾长期主持上海《新民晚报》工作,他提出的“飞入寻常百姓家”“短些,广些,软些”等一系列办报理念,奠定了新中国晚报的理论基石。

来源:温州三十六坊

原标题:记者节,看温州人在报刊史上创下的那些“第一”

本文转自:温州新闻网 66wz.com

相关新闻

为你推荐

-

温州中小学生实现“课间自由”了吗?

科教文体11-08

-

青科会带来的科技成果落地开“花”

科教文体11-08

-

第134届广交会闭幕 温企斩获成交意向额超2.9亿美元

经济11-08

-

鹿城查处首起土壤调查报告弄虚作假案 相关涉事单位和个人被依法严处

社会11-08

-

关注:VIP旅游卡背后,藏着哪些套路?

社会11-08

-

温商龚祖勉捐资千万成立教育基金 13位突出贡献校长拿到首笔“弘远奖”

科教文体11-08

-

温州发布明年中考英语听力和体育考试方案征求意见

科教文体11-08

-

龙港上空万鸟齐飞,密密麻麻头皮发麻 专家:不要担心!

社会11-08

-

泰顺城市形象标识启用 “顺文化”IP让泰顺文旅破圈出彩

社会11-08

-

一个月不到已发生13起 温州涉及演唱会售票类型诈骗高发

社会11-08