温州现存组队时间最长的重金属乐队:“恶之花”的27年

徐灏然与程俊博在排练

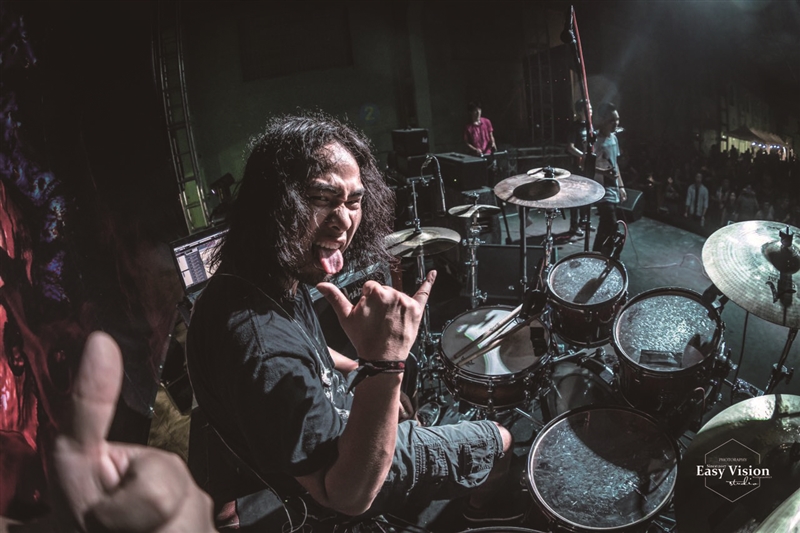

“恶之花”乐队在东海音乐节演出

温州网讯 周一下午5点半,温州白马古玩市场,一身摇滚范的市场管理员徐灏然,正准备下班回家。晚上7点半,他要去“反卷乐社”琴行,赴一场重金属乐队的约会,他是乐队的贝斯手。

这支重金属乐队的名字叫“恶之花”,取自法国诗人夏尔·皮埃尔·波德莱尔的同名诗集《恶之花》,成立于1997年,它也是温州现存组队时间最长的重金属乐队。每周一是乐队排练日,这个排练习惯已持续了27年。

市场管理员和重金属乐队贝斯手,这两个毫不相干的身份在徐灏然身上发生了奇妙的化学反应。

今天,记者邀请徐灏然聊聊他与重金属音乐,也通过他了解重金属乐队“恶之花”。

队龄27年,成员年龄跨度30岁

周一晚7点半,“反卷乐社”琴行内,“恶之花”乐队成员吉他手吉蒙、程俊博,贝斯手徐灏然,鼓手阿肯正在调试乐器准备排练,主唱阿苏当晚临时出差,请假了。

阿肯转头对吉蒙调侃了一句:“还好要求高又墨迹的阿苏没来,不然今天排练又要延时。”

重金属乐队“恶之花”成立于1997年,早期乐队排练场地在乐清,后来搬到了温州。乐队成立27年间,名字一直没变,但成员前后更替了五代。70后的吉蒙是“恶之花”乐队初代成员,以前是贝斯手,后来调整成了吉他手;同是70后的贝斯手徐灏然则算是第二代,徐灏然是吉蒙登报招的乐手;80末的鼓手阿肯是第三代,从小喜欢乐器又跟乐队成员相熟,算是“恶之花”乐队自己培养的鼓手;主唱阿苏是第四代,他接了乐队前主唱阿雷的班,现今是乐队的核心成员,乐队原创歌曲都是他写的;而00后吉他手程俊博则是前乐队成员黑旗的学生,入队时间最短,才一年多,但从当晚的排练情况来看,磨合得不错。

对于主唱阿苏的临时爽约,徐灏然表示理解:有稳定的工作与收入,才是安心玩音乐的前提,单讲热爱纯属扯淡。

徐灏然的本职工作是白马古玩市场管理员,今年50岁。小时候,邻居家有把木吉他,能发出悦耳的声音,让他迷上了吉他。长大后,听着崔健、黑豹、唐朝、魔岩三杰的歌,也想自己组支乐队。

“当时还是市场里的小电工,配电房里搭张床,再加上一把吉他,就是全部的工作与生活。”回想当年,徐灏然觉得很过瘾,生活中到处是音乐和酒,这两项恰巧又是交友的利器。很快徐灏然就找到了一群志趣相投的朋友,然后托人到处找乐谱,又清空工资买电吉他,市场里的配电房也成了他们的排练场。

前乐队成员兼朋友黑子,回忆首次看到徐灏然弹电吉他的场景,“太帅了!”但他也坦承,“那时的我们,对音乐的想法以及乐器演奏技巧都很稚嫩,与其说是乐队,不如说是音乐兴趣小组。”

不久,黑子和徐灏然等几个朋友成立了彩虹乐队。黑子笑称,那时温州乐队不多,乐队与乐队之间成员都有交集,彩虹乐队成员小武、陈辉、徐灏然都参加过“恶之花”,而徐灏然是唯一坚持至今的。

“恶之花”乐队在618音乐节演出

乐队想长久,成员间要互相磨合

“‘恶之花’与温州其他乐队相比,更加低调且纯粹。”曾跟阿肯学过架子鼓的小刀说,重金属比普通乐队更注重技术,阿肯的手速最高能飚到280这个数值,仍每天练习不缀,他在温州鼓手中是翘楚的存在。“恶之花”不宣传不炒作不蹭热点,专注于做自己的原创音乐。

在“恶之花”乐队待了27年的徐灏然认为,一支乐队能长久,重点是互相磨合,包括性格上的包容、音乐上的融合。作为“恶之花”的老队员吉蒙与徐灏然,既是队里老大哥,也是成员间的润滑剂,让这支年龄跨度30余岁的乐队维持至今。

阿肯说,“恶之花”早期走的是偏传统重金属,音色有识别度。主唱阿苏加入乐队后,“恶之花”往前卫重金属过渡。阿苏在创作方面很有天赋,现在乐队的歌曲基本上都是他在创作。

大学毕业不久的00后吉他手程俊博则没有老队员这么多顾虑,他本就奔着学习去的。在阿苏的强力执行力下,他确实也学到了许多有趣的乐句,弹吉他的节奏比以前提升了。

曾有乐队前成员质疑如今“恶之花”的音乐风格,对此,徐灏然认为,乐队会经历不同的发展阶段,不同阶段会有不同的风格,这很正常。那些过往可视作一张泛黄的照片,保存在记忆中就好。

当然,乐队也有过迷茫期,因各种原因,2008年乐队成员就剩下阿肯、徐灏然、吉蒙三人。排练点也从录音室改成吉蒙家的书房,架子鼓用的都是电子鼓,好在后来主唱阿苏以及其他成员的加入,让“恶之花”熬了过来。

一位乐手提到“恶之花”时说,一支乐队的生存会受到多方面影响,“恶之花”能坚持这么多年没有消失,本身就很牛逼。

“恶之花”乐队在杭州演出

打磨第三张专辑,为巡演努力

性格外向的鼓手阿肯在瓯海开了这家“反卷乐社”琴行。从琴行命名就能看出阿肯是不走寻常路的乐手。阿肯2004年开始学鼓,现今已是架子鼓老师,阿肯会给学生灌输喜欢玩音乐就好好玩,别只为了考级、比赛去练的音乐理念。当然适当的功利心也有好的一面,比如音乐节演出与出专辑都是对乐队努力的褒奖。

“恶之花”1999年在温州人民广播电视台完成了首张《废墟》的录制。这张专辑花费2000元,用了6个小时、8路音轨、DAT录音机,没有任何后期,乐队成员还动手画了专辑的封面。《废墟》也成为温州摇滚史上一张实验性的原创专辑。

吉蒙说,这张专辑并非正式发行,只是录制几百张磁带在乐手间赠送,但好歹在温州音乐圈炸出一片水花,对本土乐队起到了借鉴作用。

2019年末,时隔20年,对音乐要求极高的“恶之花”推出了乐队第二张专辑《世界永无宁日》,本想着这次“恶之花”终于可熬出头了,开始筹备巡演的他们,却又因疫情停下了脚步。徐灏然说那时酒店、演出场地都定好的,太可惜了。

当晚8点50分,在“恶之花”排练接近尾声时,吉蒙与成员聊着着第三张专辑的筹备情况,“得再多练练,节奏与速度还要跟上,今晚少个阿苏,差了点意思”。

徐灏然、阿肯、程俊博也在规划着“恶之花”的将来,阿肯说练好了,演出场地秒落实;程俊博说,先在本地做一次专场演出,探一下市场,再做巡演计划;徐灏然则默不作声,用脚踩了踩音响,像是作了某项决定。

未来,“恶之花”将会开出不同的色彩。

来源:温州都市报

原标题:温州现存组队时间最长的重金属乐队

“恶之花”的27年

小毛

本文转自:温州新闻网 66wz.com