研学游,怎么学又怎么游

暑期将至,国内最热门的旅游是什么?是亲子游。而亲子游中最热门的,则是针对中小学生的暑期研学游。

近日笔者从温州一些主流旅行商处了解到,眼下温州研学市场推出的产品五花八门。从地域而言,既有本市研学游,也有市外组团研学游;从单价而言,价格从数百元至数千元甚至上万元不等。

从各大旅游相关的应用平台的预订情况,也能看出今年暑期研学游的火热程度。相关平台数据显示,今年国内研学产品的预订,从5月中旬就开始起量。截至目前,研学产品预订比去年同期增长了四成左右。

面对如此火热的研学游和如此多样的研学产品,我们不免要停下来冷静思考一下:研学游的初衷是什么?如何让研学游名副其实?

图源:温度新闻

一

“研学”这个名词比较容易解释,简单地说,就是研究性学习。“研学游”,顾名思义,则是在游的过程进行研究性学习。

面对研学游,大部分的家长,心态其实都源自那句老话:“读万卷书,行万里路。”读万卷书,是学习书本上的知识;行万里路,是在社会中历练。

这样的方式,古已有之。过去,叫游学。

比如在盛唐时代,因为实行科举制度,苦读十年寒窗的学子要进京赶考,在赶考的路上,就是在游学中涨见识了。因此,喜欢结交各路朋友的大诗人李白,在泛游长江的过程中,就遇见了形形色色的学子,并写下了许多千古名篇。

也正因此,如今许多家长和孩子想到研学游,可能还会在脑中浮现出李白在旅途中赋诗的画面来。

但实际上,在李白初入江湖意气风发的年纪,由于他商人之家的出身问题,他并没有参加考试的资格,且家里有钱。在这样的背景下,他才能说出“天生我材必有用,千金散尽还复来”的豪言壮语。

也就是说,天才诗人李白的个人经历,其实是个孤例,对大多数学子的游学而言,并没有多少借鉴意义。

再回到“读万卷书,行万里路”这句话本身,类似的观点起源于南北朝,当时门阀士族普遍崇尚道家和清谈、爱山乐水,在山水之间吟诗作赋成为一时社会风气,因而时人有“不在山水之中竟做不出文章来”的说法。

这一说法,发展到明朝的董其昌,则是用来形容山水画的。大意是说,书读得多了,山水之间的路走得多了,胸中自然有丘壑,山水画自然神形兼备。

可见,研学游的“游”,也不能是泛游。研究山水诗和山水画,要到山水之中去。研究其他东西呢?则另当别论。

图源:温度新闻

二

研学游,虽然有一个“游”字,但不该是单纯的旅游,而是在游中研和学。

既然是研和学,就不能是形式主义的。

眼下研学游存在的形式主义,比如打卡名牌大学和热门博物馆。

从表面上看,名牌大学和城市博物馆,都代表知识。从广大家长的心理而言,让孩子提早去名校看看,可以对学习起到激励作用;去热门博物馆打卡,则能够丰富知识量。

问题在于,常常有家长在网上爆料,许多研学项目花了大价钱,实际内容却与广告宣传不符。“打着名校研学的旗号宣传,结果却被临时告知进不去,有种被骗的感觉!”有家长如是说。她的儿子报名了去往北大的研学游团队,结果因北大在该团期内尚未开放社会参观,整日行程替换成参观其他博物馆。

更有甚者,孩子们只是到了名牌大学门口,与大学的门牌合了个影留念而已,妥妥的“到此一游”。

组团研学去全国最热门的故宫博物院,则容易遇上这样的情形:“有的孩子们比较小,带的是户口本,或是临时身份证,进入故宫,就要一次一次输号,造成时间的等待。有一些孩子在酷暑下,再加上等票,景点人比较多,确实会造成一些中暑现象。”有导游如是说。

名牌大学的深厚底蕴,是值得学子们敬畏的;专业大型博物馆中的宝贝,是值得人们亲眼见识的。然而,仅是走马观花地游逛校园,是感受不到其中的人文和学术底蕴的;在人挤人的室内匆匆浏览博物馆中的镇馆之宝,也是无法细细品味其中深藏的价值的。

“世界那么大,我要去看看。”从单纯旅游的角度而言,这样的想法无可厚非。毕竟,大人和小孩,都会对未到过的地域充满好奇。但是,这样的体验方式,就是单纯的旅游,而不是研学游。

许多商业资本介入研学游之后,因为利益驱动,会在许多看似研学实则流于形式的名目上加价码,比如全程入住星级酒店、配备带团老师的讲解等。

于是,异地研学游的价格越来越高。其中很多产品,其实不过就是披着学习外衣的旅游产品。毕竟普通的旅游路线定价较低,套上研学的“帽子”,就可以冠冕堂皇地提高售价了。

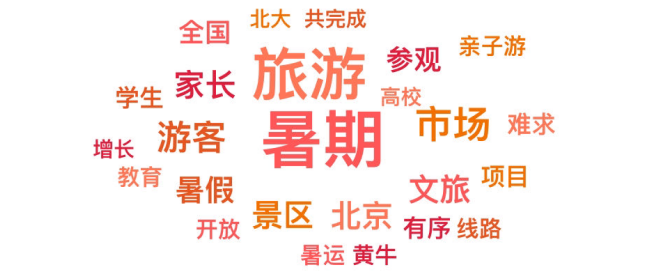

舆论场关于“研学”讨论的热词云图

图源:人民众云

三

现在,不妨让我们回溯一下研学游近年异军突起的原因。

2016年,为了推动研学旅行健康快速发展,教育部、国家发展改革委、公安部等11部门联合印发了《关于推进中小学生研学旅行的意见》,提出要将研学旅行纳入中小学教育教学计划,并与综合实践活动课程统筹考虑,促进研学旅行和学校课程有机融合。由此,研学旅行迎来了发展的高潮。

国内一项研究报告显示,我国研学游市场规模去年达到1469亿元,同比增长61.6%。预计到2026年,市场规模将达到2422亿元。

如以上的文件所言,研学游是与学校课程的有机融合,一头连着课堂,一头连着自然与社会,有助于学生们开阔眼界、收获成长。

正是因为这是一种寓教于乐的好方法,故而市场和广大家长都对研学游寄予了厚望。

图源:温度新闻

当下的许多研学机构,也确实将教育元素与各地的历史、生态、非遗、科普等文旅资源进行了有机结合,令许多青少年有所收获。

然而,纵观当下令人眼花缭乱的研学游市场,依然存在许多问题:低质量的研学,高价位的旅游;以热门高校和博物馆作为吸引点,最终这些地方却变成走马观花;研学游市场缺乏相关标准和运营规范。

归根结底,研学游是课堂之外的学习实践活动。如果其中既缺乏研,又学得很粗浅,还游得浅尝即止,这样的研学游,就像你坐在家里快速地翻了万卷书。书是翻了,路也走了,但是除了疲惫,啥也没得到。

来源:温州宣传

特约撰稿人:温州日报 翁卿仑

本文转自:温州新闻网 66wz.com

相关新闻

为你推荐

-

温州多地迅速筑牢防汛“安全堤”

社会06-18

-

天漏了?市民吐槽:智能手表以为我在游泳

社会06-18

-

阴雨“霉”了杨梅 茶山杨梅种植户:预估减产至少1/3

社会06-18

-

仅需2小时 7月12日起温州可直飞澳门

社会06-18

-

记者探访市中医院中药房:更适合温州人体质的中药代茶饮是怎么配出来的?

社会06-18

-

如何上好全民美育课

社会06-18

-

非法改装电摩 男子街头“狂飙”被抓

社会06-18

-

中高考生,这些景区优惠等你

社会06-18

-

裁判员和运动员点赞温州!全国跆拳道锦标系列赛在温落幕

科教文体06-18

-

又一温籍选手入选 巴黎奥运会参赛名单

科教文体06-18