百年前竹枝词里的“温州年”是怎么过的

很多人都觉得现在过年缺少年味。鞭炮声少了,集市的热闹淡了,走亲访友的热络劲儿也不如从前。

那百年前温州人的新年,又是什么样的呢?一起翻开民国诗人杨淡风的《永嘉风俗竹枝词》,探寻原汁原味的温州年味。

杨淡风(1865—1935),名青,字淡风,浙江永嘉(今温州)人。他平生一介布衣,未曾考取功名,从事教育事业达五十年之久。重视地方文献的搜集,一共写了《永嘉风俗竹枝词》三卷,具体真实地记录了旧时永嘉(今温州)社会各个阶层和民间人生礼仪的诸多民俗,其中就有许多与过年有关的习俗。

捣年糕

温州人过年,捣年糕是必不可少的环节。在过去,每至腊月,家家户户便会准备好糯米,请来邻里乡亲,一同围在石臼旁。两个汉子手举石槌,有节奏地捶打着蒸熟的糯米,最后捏揉成年糕。

做年糕

汲水烧柴落灶房,

烊糖绣粉叫长郎。

妇人生性由来懒,

只做年糕一日忙。

捣年糕

千声百杵斗英豪,

真个健儿气力高。

不怕雪花飞似掌,

赤身露体捣年糕。

将捣好的年糕压成有各种花纹的长条,如牡丹、蟠桃,或魁星、财神爷、状元,以及鲤鱼、麒麟等图样,或做成各种大小的元宝,这是竹枝词中的“印糖糕”。

印糖糕

哥哥弟弟印双双,

会做秤锤压米缸。

侬却做成小元宝,

窗前度岁伴釭红。

各家还会制作糖糕乳、水晶糕、松糕等温州传统小吃点心。

糖糕乳

不道芳怀放已颠,

一双小脚走连连。

亚侬几块糖糕乳,

分送邻家姊妹先。

水晶糕

侬家水磨水晶糕,

愈捣愈佳愈矿牢。

从此点心随便好,

鲜鸡冬笋镬中鏖。

松糕

爱他容易白麻糯,

不比箬糕猛火炊。

馅肉松糕炊八角,

遍铺红枣绿橙丝。

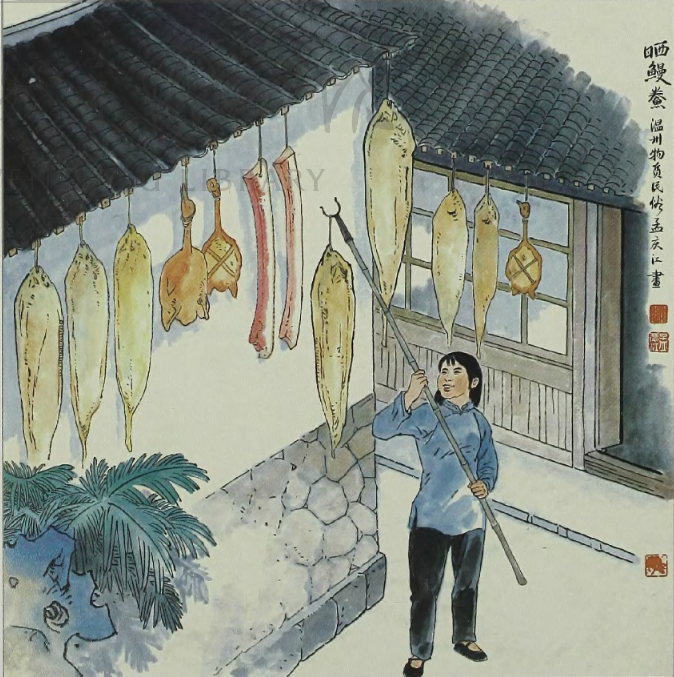

晒腊货

晒腊肉是温州年的一道独特风景。行走在街头巷尾,经常能看到屋檐下挂满了色泽诱人的酱油肉。酱油肉是温州人过年限定菜肴,将生猪肉放在酱油中腌制,然后晒干食用。食用时,可将腊肉切片,清蒸或是与蔬菜同炒。除了猪肉,温州人还会将鸡肉、鸭肉一同腌制晒干。

腊货

腊鸡腊鸭满檐钩,

昨夜霜风折敝裘。

定说今年腊货好,

亚侬爱吃腊猪头。

还有不少温州人爱晒鱼干,尤其是鳗鲞。将大鳗鱼剖开晒干,吃时将蒸熟的酱油肉切片,嵌在鳗鲞片中一起食用,别有风味,为温州特色佐肴。

祭灶神

每年的腊月廿四是温州人祭灶神的日子。灶神是守灶之神,民间叫“灶王”、“灶君”,温州人叫“镬灶佛”,是玉皇大帝派到人间察看人们善恶的神。传说这一天,灶王爷要上天向玉皇大帝汇报这一家人的善恶。为了让灶王爷“上天言好事”,家家户户用纸马、饴糖等祭品祭灶,希望灶王吃了之后嘴甜,只说好事。

祭灶王

家家户户买饧糖,

廿四黄昏祭灶王。

家长家娘密密拜,

俱求好话奏天堂。

祭灶结束后,大人们会将供品分给孩子们吃,希望他们能得到灶王爷的庇佑,在新的一年里健康快乐成长。

分灶食

炒米松糖柑橘黄,

成盆分饷小儿郎。

亚婆咳嗽年来惯,

只爱白糖泡泡汤。

点岁灯

除夕这一天尤为热闹,一家人围坐在一起,享用一年中最重要的这顿晚餐,也称“分岁酒”。吃过分岁酒,人们自寻娱乐,彻夜不眠,俗称“守岁”。明弘治《温州府志》记载,“至夜,放火爆,满室点灯照岁,饮分岁酒,或不寐守岁。”

守岁

着得一身红袄红,

争看热闹跑街中。

归来守岁三更坐,

不是呼卢便睡虫。

除夕夜,老温州有“点岁灯”的习俗,家家户户要彻夜燃灯。居室里要点通宵大蜡烛,叫“照岁”,也叫点“分岁烛”;灶房里要点通宵油灯,叫做“灶心灯”。此外,在屋柱下、床下、桌下、灶下都要点灯,通常用红萝卜切段作盘,插以小蜡烛。

岁灯

厅堂院落复书斋,

点遍岁灯红映阶。

生个火盆兴旺甚,

烧天势焰架柴牌。

点灶灯

娒娒保佑会相能,

年保平安喜事增。

还是亚婆真敬佛,

香油夜夜灶心灯。

正月拜年

明弘治《温州府志》记载,“吾邦最重元日,户无大小贫富,皆服鲜明衣服。洁祀祖先毕,以序拜尊长,然后出谒亲族邻里,或即相留饮啜,不相见者投拜帖,自初一至初五日谓之节假,交相展庆。”

正月初一,每家每户早起放爆竹,叫“开门炮”。然后设堂案,挂祖像,供果品,点香烛,行祭拜之礼,接着再拜六神、三清,祭拜完后将桌台移到室内。

祭完祖后,晚辈向长辈拜年,长辈将一百铜钱穿成串,给晚辈当压岁钱。邻里和亲友之间,往来拜节,互贺新喜,并且相留饮新年酒,叫“春宴”。

拜年

大钱足陌早穿成,

妇女真真会做情。

内侄外甥来往惯,

拜年堂上闹千声。

温州谚语中有“正月初一送元宝,句句讲好”,也就是“送元宝”的习俗。有人把红糖糯米粉做成的小元宝挂在万年青的树枝上,或把铜钱挂在树枝上,沿街挨户送红糖元宝或吉利话。

送元宝

赤脚蓬头刘海仙,

万年青上挂金钱。

许多元宝挨家送,

昨夜黄昏新下天。

闹花灯

元宵节是温州年俗的又一个高潮。在街巷上,结竹棚,挂彩幕,夜间悬各色花灯,装鳌山,时有儿童马灯或滚龙、狮子等戏沿门庆贺。城乡社庙均有龙灯,沿街旋绕,名曰滚灯,还有台阁、高跷焰火、木偶戏等,互相配合,迎游为乐。

闹灯时间一般都从正月十三开始,至十八止,为时6天。十三谓之“试灯”、“上灯”,十四至十五谓之“正灯”,十七以后谓之“残灯”,十八谓之“落灯”。

上灯

风和日暖笑声增,

时到十三已上灯。

小子黄昏成队跑,

鳌鱼狮子欲飞腾。

舞龙灯是温州元宵节的重头戏。夜幕降临,一支支龙灯队伍浩浩荡荡地穿梭在街巷之中。每支龙灯有一个灯师,负责参龙,乐器为牛皮大鼓和大锣。每到一家,先由灯师领头演唱,大多为即席随编随唱各种吉祥词,待灯师唱毕,主家便会递上赏封。

参龙先生

参龙伯伯好喉咙,

纸马菜篮揭手中。

参遍诸天神保佑,

长袍大帽走西东。

元宵节,温州还有猜灯谜的习俗。有些大户人家在门口用纸灯盖在壁上,露其三面,都贴有谜语。一旦有人猜出谜底,主人便会慷慨地送上糕点或信笺作为奖励,这便是温州人俗称的“春灯”。温州灯谜有二十四格,是市民和读书人的一种比较文雅的游戏。

春灯谜

谁家院落庆良宵,

吹竹弹丝韵最娇。

不作狂游开雅会,

春灯谜里斗诗飘。

温州竹枝词盛行于清代

竹枝词原是古代巴蜀地区劳动人民创作的民歌。自唐代诗人刘禹锡采集加工后,被大量引入文坛。

温州竹枝词的创作,始于宋而盛于清。起初,有郡人名仰圻的人最早开始作竹枝词,后人称其作品为“前永嘉百咏”。后来又有北宋温州知州杨蟠作的《永嘉百咏》,后人常称其为《后永嘉百咏》。《永嘉百咏》属古代五言诗,并不是竹枝体,却对后续温州竹枝词的创作与发展产生了深远的影响。

到了清代,温州竹枝词创作迎来繁荣时期,十多位诗人通过创作竹枝词描绘当时的温州社会。其中,最早的一部是清代乾隆年间平阳人张綦毋所作的《船屯渔歌》,共103首。他在温州任职期间,广泛收集当地故事、歌谣、传说以及乡俗民风,将故乡志书中的人物掌故、山川、古迹、物产、民谣等,都编入竹枝词。

清同治年间,郭钟岳、钱子奇、方鼎锐、戴文俊四位诗人相继出现,他们相互唱和,留下《东瓯百咏》《温州竹枝词》《瓯江竹枝词》三部作品,是温州竹枝词创作的高峰。

清末民初,温州又出现了几位竹枝词诗人,有周衣德《永嘉杂诗》、黄绍第《瑞安百咏》、胡玠《峃川竹枝词》、洪炳文《东嘉竹枝词》、杨淡风《永嘉风俗竹枝词》等。

民国六年(1917),永嘉《瓯海潮》周报第十三期曾发起征集《东嘉新竹枝词》的活动,“仿古人竹枝词体,供人吟诵,为察邻观政之用”。这次征集是温州竹枝词历史上的一次盛会,最终汇集15种共124首竹枝词,集中反映了清末民初温州一带民俗风情的变迁。

来源:温州宣传

原标题:百年前竹枝词里的“温州年”是怎么过的

本文转自:温州新闻网 66wz.com

相关新闻

为你推荐

-

2025年温州市政府工作报告(全文)

要闻01-26

-

张振丰参加市委办第一党支部组织生活会

要闻01-26

-

温州超千万规模直播间 14个消费场景逐“绿”前行

社会01-26

-

浙江县域观察:“青鹿”何以“衔花”而来?

社会01-26

-

最新空气质量状况出炉!温州进入全国前20!

社会01-26

-

S3线首片连续梁完成浇筑

社会01-26

-

泰顺文艺之光照亮乡村振兴路

社会01-26

-

温州元素闪耀2025世界华人《春之声》新年晚会!

社会01-26

-

最潮的、最热闹的、最好吃的……春节假期来这些市集逛吃逛吃!

社会01-26

-

有一种幸福,叫在温州过年

社会01-26