年轻人在养一种很新的“娃” 带哪个出门比自己选衣服还纠结

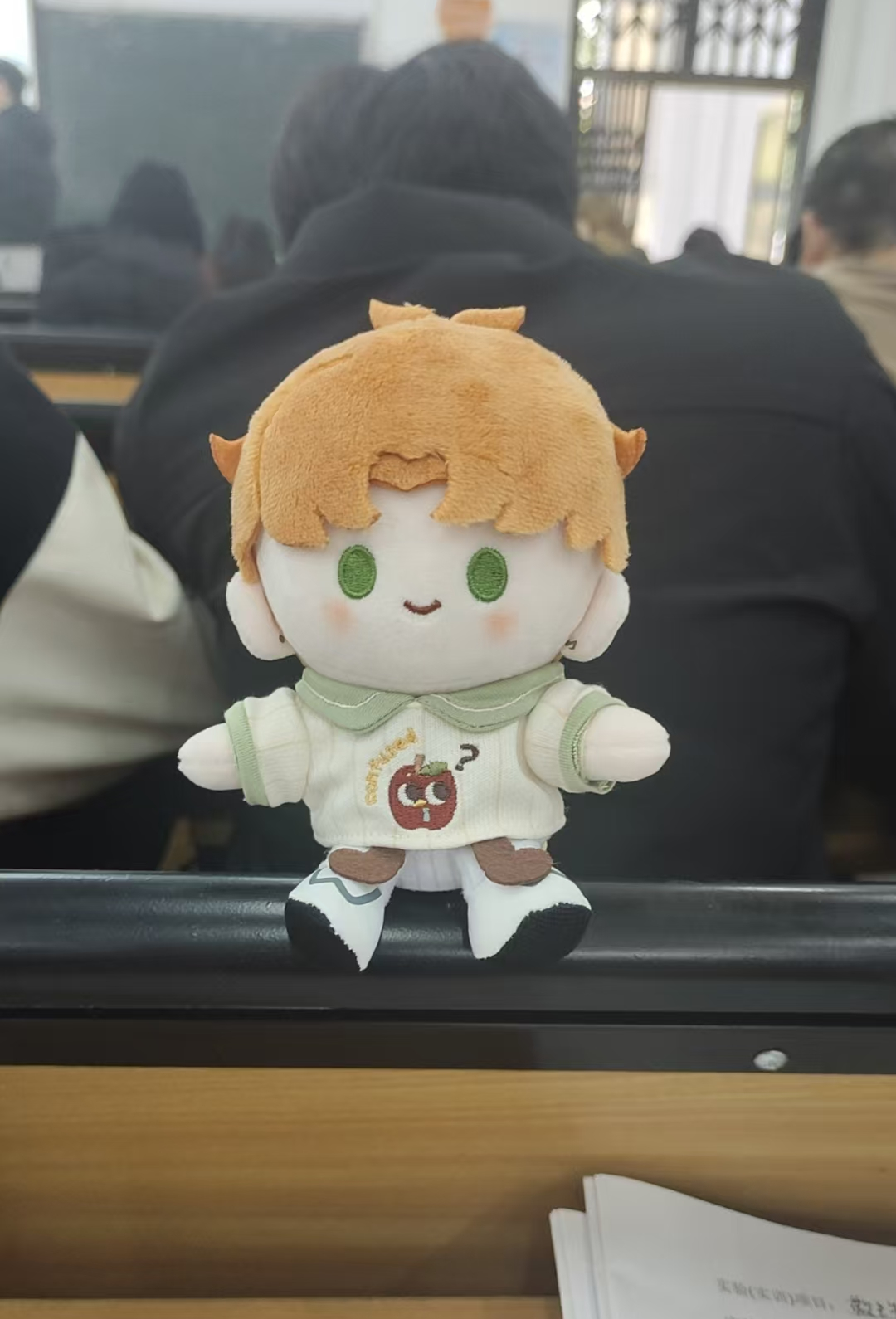

温州网讯 “出门前总得在几个娃里挑半天,带哪个出门比自己选衣服还纠结”“它可不是普通娃娃,它是我的‘儿子’”……近年来,棉花娃娃在温州的90后、00后中圈粉无数,街头巷尾总能瞥见这些软乎乎的身影,“养娃”已然成为年轻人间悄然兴起的新潮流。

棉花娃娃是全身以棉花为填充物的玩偶,尺寸多在10到40厘米之间。它最早作为一种明星的周边产品,自2018年起在国内逐渐流行开来,如今已成为年轻人寄托情感的亚文化符号。

除了棉花娃娃,盲盒、手办以及近日爆火的LABUBU等潮玩,也在年轻人群体中备受热捧。这些形态各异的潮玩为何能俘获众多年轻人的心?

玩偶即“伙伴”

情感寄托的实体化表达

年轻人小陈的书桌上,一个“小狐狸”棉花娃娃是固定成员,这是她喜欢的游戏职业选手的衍生款,“它的眉眼和他特别像,我觉得特别可爱。”小陈陆续买了三四个这类衍生娃,每一个都与她喜欢的选手相关,在她眼中,这些玩偶是偶像陪伴感的实体化。“我的娃娃大多是在小红书上拼团定制的,粉丝圈里也会互相分享‘养娃日常’。”小陈翻着手机里的聊天记录说,这些分享在粉丝亚文化里,成了确认“同类”的社交暗语。

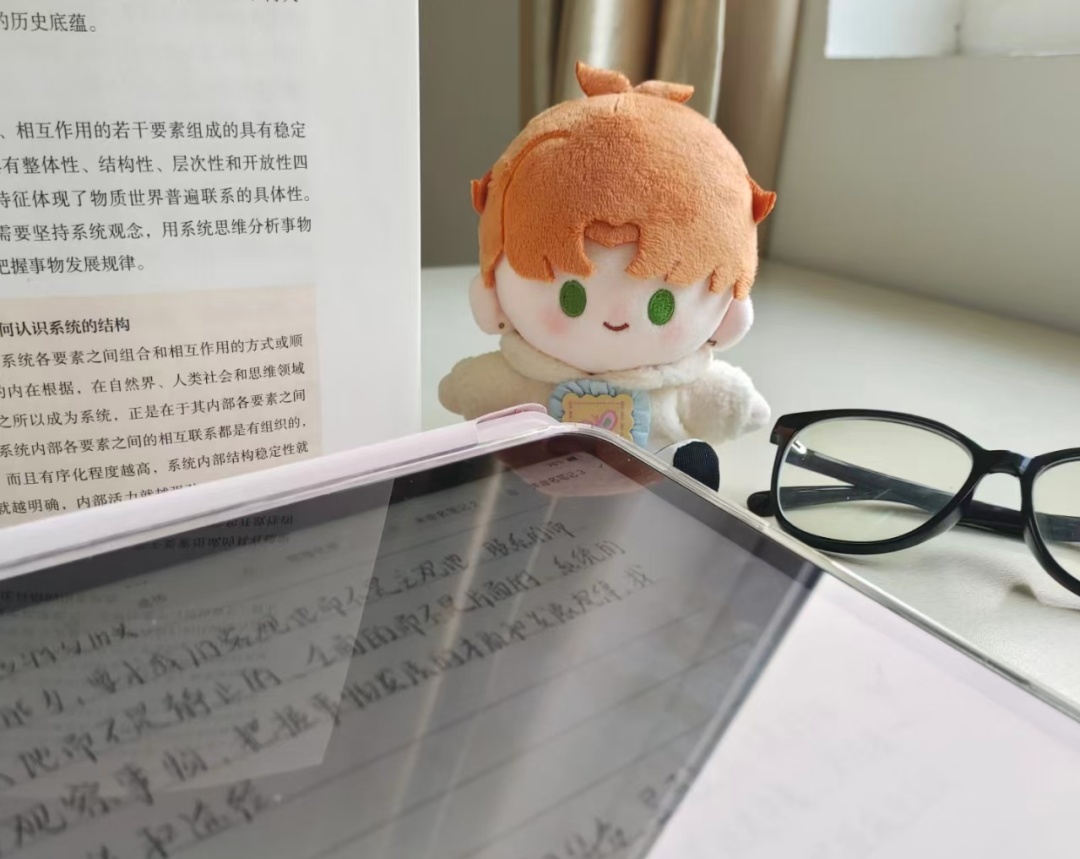

小曾画的“黎泱”

与小陈不同,17岁的小曾更偏爱没有原型的原创角色,她拥有两个“私人定制”的棉花娃娃,是独属于自己的创作结晶。“这两个是我原创的‘儿子’,从长相、名字到性格,全由我一手赋予。”她为娃娃取名“黎泱”,为了让这个虚拟角色更丰满,她完善了“黎泱”生平经历,并找画手约稿创作出来。

“黎泱”从“虚拟”走向现实

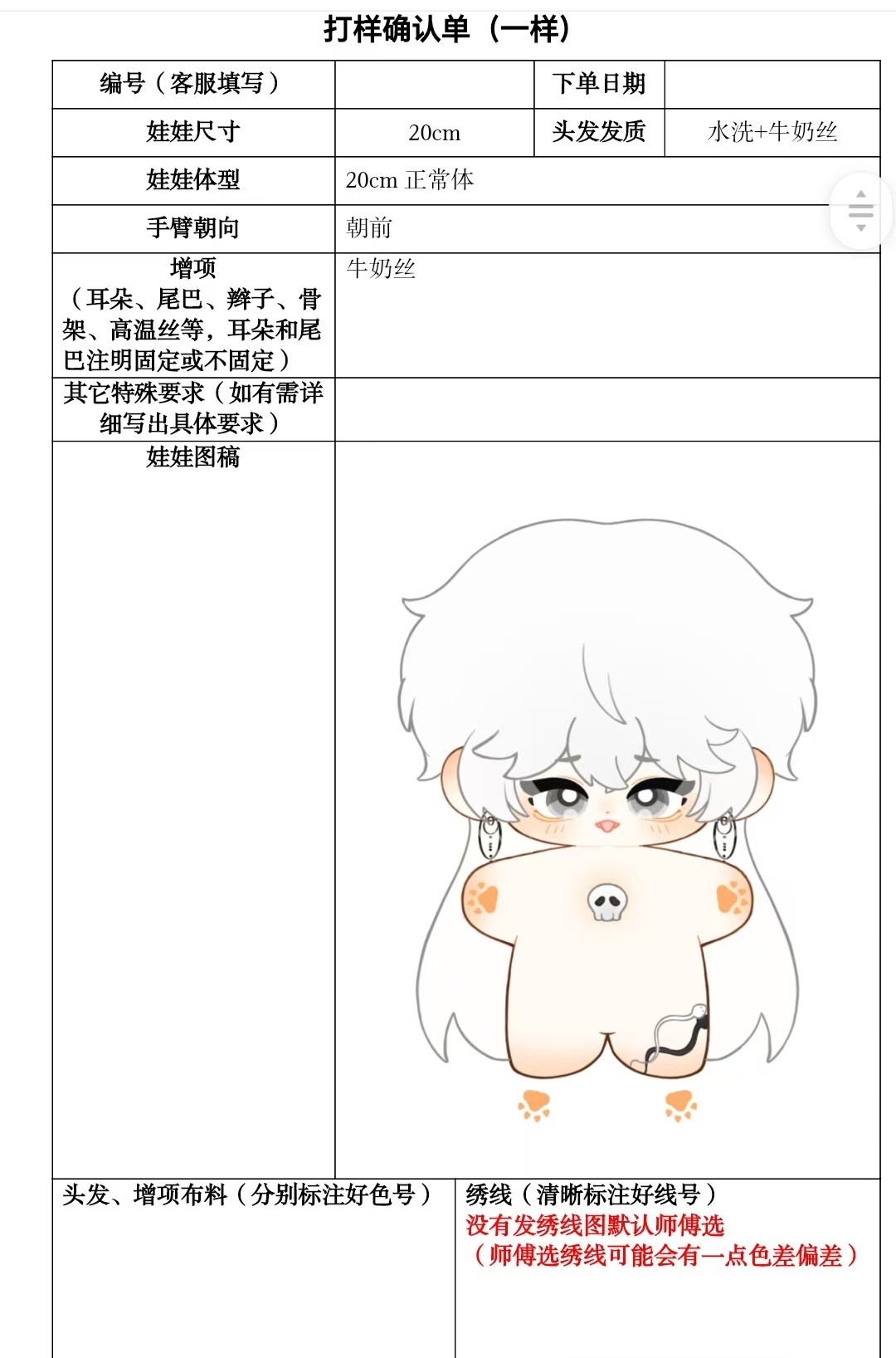

为了让“黎泱”从虚拟走向实体,小曾投入了远超同龄人的精力。她翻遍小红书做攻略,对比多家娃厂工艺,单是为了还原黎泱发色的设定,就花费100元选了高温丝材质。2023年7月6日工厂开工后,她每天查物流信息,连做梦都在盼着“黎泱出生”。

可8月27日收到娃娃时,期待瞬间被焦虑取代:面皮有细微损伤、耳朵不对称、绣线凸起以及后颈漏白。她连夜整理多张细节图发给客服,并标注问题,经过反复沟通返工,当修复好的娃娃再次寄到时,她说:“我的宝宝真的很努力地想来见我。”对小曾来说,这只棉花娃娃早已不是玩偶,而是她自我表达的延伸,而这也是亚文化中“自我赋权”的生动体现。

带着玩偶生活

陪伴感的温暖传递

在宁波读大学的温州女孩小倩,身边总伴着一个特殊“伙伴”——40厘米高的棉花娃娃“夏钱钱”。这个以游戏《光与夜之恋》男主夏鸣星为原型的娃娃,是她熬了四个月等待才盼来的“心头宝”。

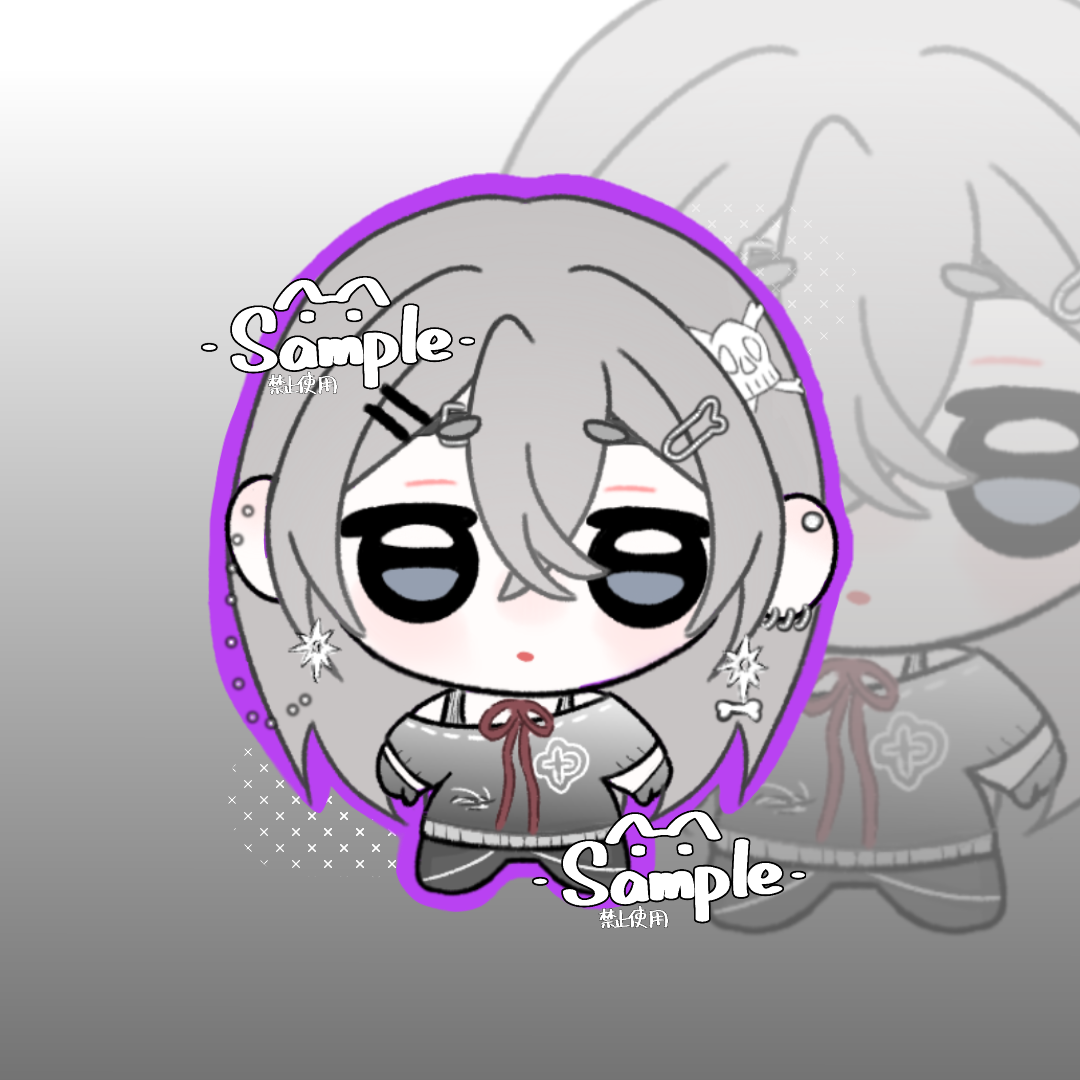

小倩的伙伴“夏钱钱”

“我还没收到娃就忍不住囤了一堆衣服,现在我出门兼职的时候都会带上它。”小倩笑着说,这个软乎乎的娃娃还是她的“睡眠搭子”:“抱着睡觉特别舒服,是一种踏实的陪伴感。”因为娃娃,她还解锁了新的社交圈。逛街时碰到同样带娃出门的女孩,几句“你家娃穿得真好看。”就能打开话匣子,“我有好几个朋友都是因为‘养娃’认识的”。

小倩带“娃”参加漫展

最让她难忘的是去年六一的宁波漫展。现场聚集了十几位“娃妈”,大家小心翼翼地把娃娃排成两列,像办一场专属派对。“好多人夸‘夏钱钱’可爱,有个小姐姐还送了它一条长命锁项链。”更惊喜的是,有位兼职主持人特意给每个娃娃准备了小奖状,“我们把奖状轻轻放在娃娃头顶,特别可爱。”小倩手机里现在还存着那张排队照,每次翻看都忍不住笑,对小倩而言,棉花娃娃带来的,不是单向的陪伴,而是一群人用热爱编织的、彼此温暖的小世界,这也是亚文化凝聚力的鲜活写照。

为情绪买单

手作服务里的情感守护

这种基于情感需求的消费,也催生了相关的手作服务。小曾与小倩在自己“养娃”的同时,也将这份热爱延伸到了为其他爱好者服务中,用双手守护着更多人的情感寄托。

“我是从2023年8月开始接‘装骨’生意的。”小曾解释,“装骨就是把娃娃里的棉花取出来,装上新的骨架,这样娃娃就能‘动’起来了。”起初她并不熟练,装好骨架塞回棉花时,总会出现分布不均的情况,但她凭着一股韧劲反复练习,“现在平均不到一小时就能做好一个,最快半小时就能搞定”。尽管给娃娃装一副基础骨架仅收15元,她却从不敷衍,每一步都做得仔细。

小倩的服务则从“换棉洗澡”起步:把娃娃里的旧棉花拆出来换新,再仔细清洗干净。“前两天碰到个棘手活儿,一个深棕色头发的娃娃掉色严重,染得面皮到处都是。”她先清洗染色处,再把头朝下晾晒,没想到靠近头发的面皮又被染了。小倩只能耐着性子反复清洗,足足洗了六七遍,头发才终于不掉色,“中途跟‘娃妈’报备时,她在电话里都快哭了,还好最后充完棉,她看到娃娃干干净净的样子,说特别满意。”

在接单过程中,她们深深体会到“娃妈”们对娃娃的深厚感情。小曾常听到“下手轻一点”的叮嘱,“她们把娃娃当孩子,我就像给孩子做‘手术’的医生,得加倍小心。”小倩收到的娃娃里,常会夹着“娃妈”的纸条,上面写着“里面有磁铁”“布料不能碰水”等注意事项,“每一条我都认真记下来,生怕辜负了这份信任”。这些看似简单的手作服务,实则是用耐心与细心,守护着一个个藏在棉花里的故事。对她们而言,每一次穿针引线、每一遍清洗晾晒,都是在为他人的情绪需求添砖加瓦,在这份付出中,也收获着被需要的温暖与满足。

从偶像衍生的陪伴,到原创角色的自我投射,从独自珍藏的小确幸,到群体共享的温暖联结,棉花娃娃及各类潮玩的流行,本质上是当代年轻人情感需求的细腻表达,让他们在升学压力与职场内卷的缝隙间,找到一个能喘口气的小空间。而这份因热爱而生的联结,也将继续在年轻人群中传递,成为亚文化中一道风景。

来源:温度新闻客户端

原标题:年轻人在养一种很新的“娃” 带哪个出门比自己选衣服还纠结

记者 陈希茜 实习生 李言

本文转自:温州新闻网 66wz.com

相关新闻

为你推荐

-

“知名浙商温州行”,60余位浙商共话温州

社会07-04

-

海拔600米!温州人在悬崖上建起全国最长的高山玻璃栈道

社会07-04

-

工地开“夜场”保障“不打烊” 温州园博园战高温有“凉”策

社会07-04

-

首个!温州轨道交通车站分布式“光伏电站”开建

社会07-04

-

免费都市漫游巴士上线 带您体验斗城新韵

社会07-04

-

“快救人啊!”永嘉两村民纵身跳进深溪,拼到力竭

社会07-04

-

200斤还只是“小宝宝”!“吨级”巨型南瓜要逆天了!

社会07-04

-

从“土味”到“潮味” !文成农产品的青春变形记

社会07-04

-

爱心冷柜里水“越拿越多”,温州为小哥送上清凉善意

社会07-04

-

四海风味汇温州 超千款“土特产”亮相

社会07-04