由雁荡山花说开去

潘天寿在二十世纪中国美术史上,有着重要的历史地位。今天看来,重要的历史地位首先表现在他的不同凡响的艺术创造上,在上世纪60年代开始逐步走向成熟期的潘天寿的艺术,是与雁荡山紧密联系在一起的。可以说,在潘天寿的创作生涯中,雁荡山是绕不过的地标。

潘天寿,擅书画,精画论,重教育,被誉为现代中国画的一代宗师。潘天寿钟爱雁荡山,雁荡山的峻峭山石、花鸟虫草都是其笔下的重要元素。雁荡山花系列作品更是其重要的代表作,也是新中国中国画变革的经典。

《美术研究》杂志于2020年2月刊文称:“我们十分熟悉的《灵岩涧一角》《雁荡花石图》《小龙湫下一角》等众多潘天寿的名作,都与雁荡山密切相关。潘天寿塑造了雁荡山,雁荡山也成就了潘天寿的艺术。潘天寿通过雁荡山开创了中国画的新格局,也将他的艺术推向了新的高度——潘天寿的真正艺术面目由此开始充分展露出来。”

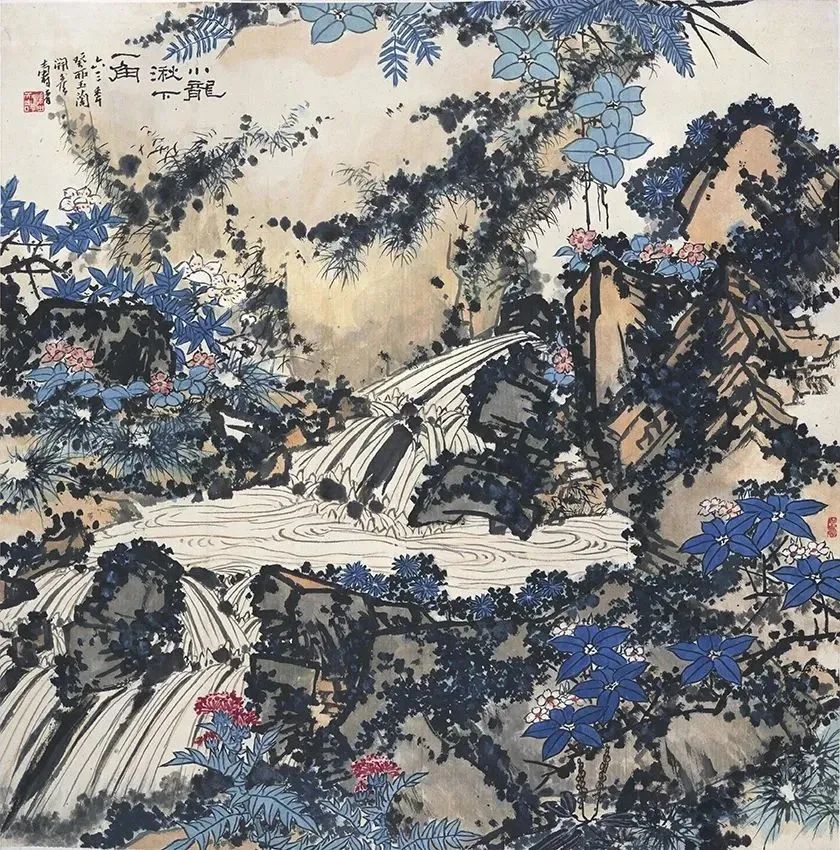

《小龙湫下一角》

潘天寿雁山行

雁荡山距潘天寿家乡宁海不远,我们不知道潘天寿注意到雁荡山是在什么时候,但我们知道潘天寿首次雁荡之行是在1955年。这年6月,由彩墨画系主任朱金楼带队,潘天寿与教师吴茀之、潘韵、诸乐三并携学生方增先、宋忠元赴雁荡山写生。此后,潘天寿又于1960年和1962年两次赴雁荡山。

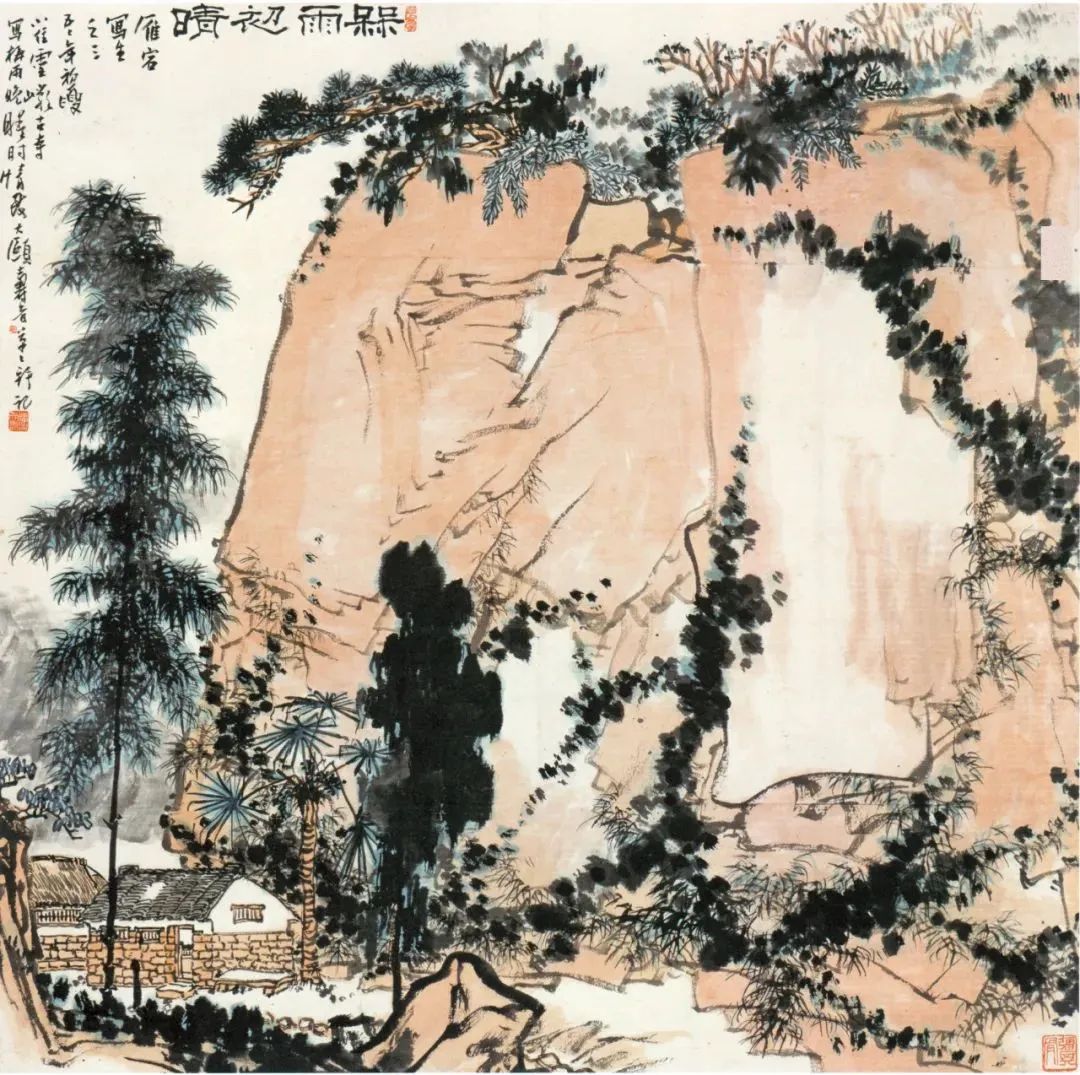

数次的雁荡之行,尽管他感到表现雁山之难,但他后来还是创作出了《灵岩涧一角》《梅雨初晴图轴》等重要作品。此后,他的一批以雁荡山为题材的作品,如《记写雁荡山花》(1957)、《百丈岩古松图卷》(1959)、《小龙湫一截》(1960)、《写雁山所见》(1961)、《雁荡花石图卷》(1962)、《小龙湫下一角》(1963)等巨构相继诞生。正是这些作品进一步奠定了潘天寿在中国现代美术史上的大师地位。

《梅雨初晴图》

潘天寿开始进入雁荡山的时候,正是国内旅行写生热方兴未艾之际。写生热的兴起当时着重解决的是中国画面对现实的问题,这是二十世纪以来中国画问题解决方法的一个延伸,对此,潘天寿也是不能回避的。但这对潘天寿来说是一个新问题。

事实上,1955年赴雁荡写生时,已近“知天命”之年的潘天寿在经过一番摸索和思考之后,已经从不知所措的人物画和流行的写生观念中走出,并逐步明确了自己的方位。和当时流行的西方式的写生不同,潘天寿到雁荡山后不是坐下来对景描摹,而主要是饱游沃看、体察感受。而这种感受更多的不是通过写生稿而是通过诗来体现的。即使是写生,潘天寿也自有其方法,不是简单的对景描摹,往往“先得诗情,再得画意”,积累下一叠花草树石的草稿和诗作,之后再以诗歌复原心中画境。

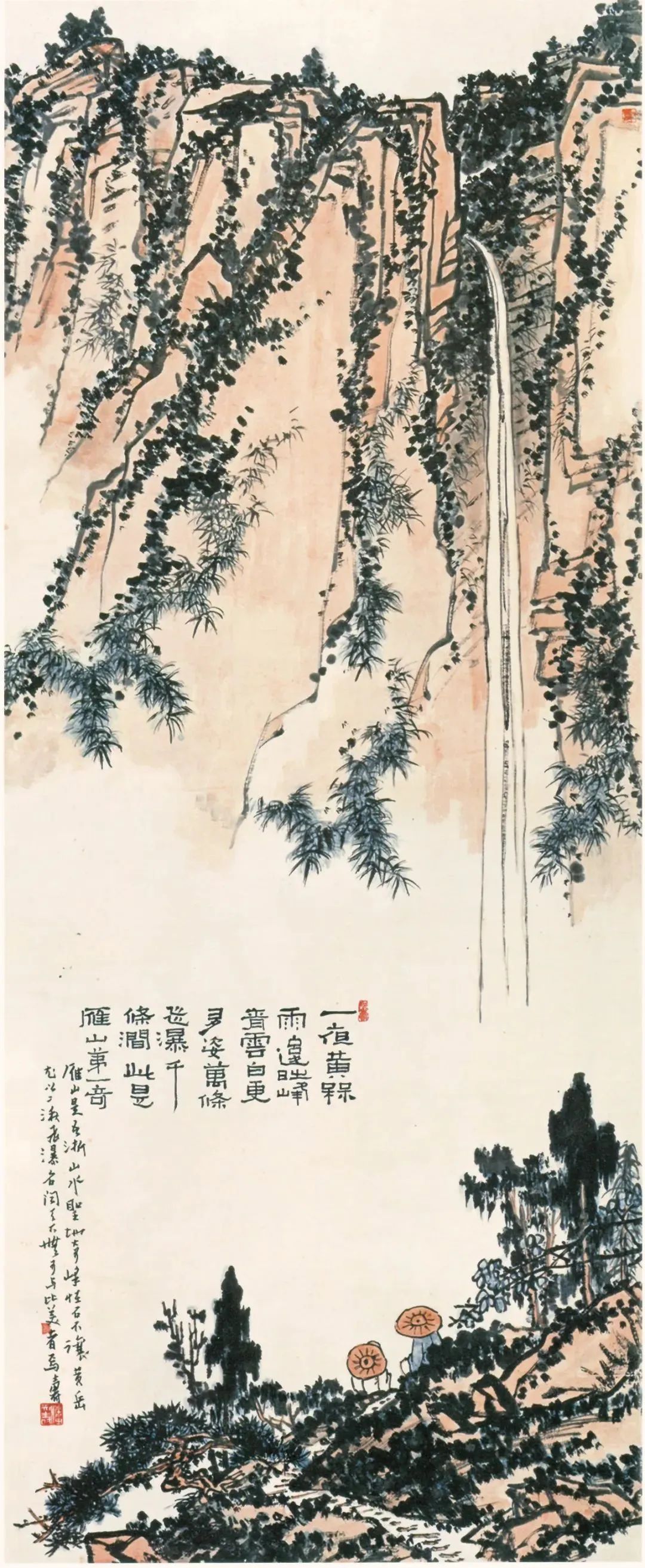

这些诗作后来一一形成巨作。其中潘天寿写《大龙湫》:“如钵一湫水,龙住意何云?莫再贪酣睡,云中自有君。”大龙湫是雁荡山最大的瀑布,落差190米,飞瀑而下,十分壮观。后来潘天寿的指墨画《雄视图》就是源于雁荡的大龙湫。

《观瀑图》

而《小龙湫下一角》则取材于小龙湫的景致,创“空山无人,水流花开”之意境,也是潘天寿融山花野卉入近景山水的代表作之一。如此“一角”,以小见大,对画坛产生了深远的影响。

相比鸿篇巨著,潘天寿更注意的是雁荡山局部的花草、石头,然后用极其概括的笔墨在画面上表现出来。”这时的潘天寿已经充分认识到中国画走出古人面向大自然的重要意义,所以他在上世纪60年代一再强调“中国画需要加强写生”“要到生活中去写生。关在房间里闭门造车,是画不好画的”。

潘天寿的转型

潘天寿在写生问题上从彷徨到自信,使他在解决了写生问题之后开始考虑中国画的前沿问题:中国画的创新。雁荡山之行终于使他找到了自己的方式:山水与花鸟的结合。

山水与花鸟的结合是潘天寿的一个重大创造,这种创造特别表现在使山水和花鸟的形式与形象更加突出,也因而发现了观察和进入自然的独特的视角。尽管这种结合我们在一些“浙派”画家的作品中也可偶尔见到,但从没有如此地具有艺术上的表现力和视觉上的震撼力。对于这种创造性他有着清醒的认识。他曾经谦虚地说:“……予喜游山,尤爱看深山绝壑中之山花野卉,乱草丛篁,高下欹斜,纵横离乱,其资致之天然荒率,其意趣之清奇纯雅,其品质之高华绝俗,非平时花房中之花卉所能想象得之。故予近年来,多作近景山水,杂以山花野卉,乱草丛篁,使山水画之布置,有异于古人旧样,亦合个人偏好耳。有当与否,尚待质之异日。”

《雁荡山花》

今天看来,这种结合不仅“有当”,而且开创了中国画表现的新领域。正是在这种结合中潘天寿“发现”了新的题材和表现方式。他作品中那些历来不被文人所看重的花草都充满了生机和野趣,那种土气和野气反映了潘天寿力图使花鸟画为人民服务的愿望。

同时,在这种表现中他又进一步加强了他以往的大构架的图式风格和平面构成的构图风格,使他的个人面貌终于成熟起来,将他一生所追求的“一味霸悍”和“不雕”这对矛盾完美地统一起来。也正是为了追求这样的境界,潘天寿上世纪60年代创作了大量的巨幅指墨画,其建筑般的构图、朴素原始的气息和生机盎然的形象,及其达到空前高度的笔墨,都与他对雁荡山的体验有着密切的联系——这时的潘天寿,无论学养还是功力都达到了炉火纯青的地步。

《灵岩涧一角》

雁荡山的一系列作品,由诗意到画境,开启了潘天寿创作的真正转折期,尤其是几幅鸿篇巨制,气势撼人,在千年画史中别开生面,把中国画推向了一个新的高度。1969年,潘天寿在最后一首诗中写道:“入世悔愁浅,逃名痛未遐。万峰最深处,饮水有生涯。”

前中国美院院长的许江教授,近年来也两次深入雁荡山考察采风。曾令无数文人墨客动容的雁荡山水,深深感动了许江,考察途中,有感而发的他面对同行者即兴讲授起有关大自然与文化创作以及中国山水的美学思考,讲得最多最动情的,还是潘天寿先生。他说:“潘老的骨气、雄浑、沉郁,养育一代代国美艺者的心胸”。

来源:箫台清音

原标题:由雁荡山花说开去

本文转自:温州新闻网 66wz.com

相关新闻

为你推荐

-

“温州方案”亮相!全省唯一!

要闻03-22

-

2024年温州经济社会发展“交卷亮分”

要闻03-22

-

温州4个5000吨级泊位岸线获批!

社会03-22

-

乐清启动科技成果“双榜制” 让企业需求和高校成果“对上眼”

社会03-22

-

喜讯!中国基因药谷入围这个省专项激励名单

社会03-22

-

应拆尽拆!园博园西入口周边启动大规模拆违

社会03-22

-

一张机票免费游温州,体验诗画旅途

社会03-22

-

三月不减肥,月月徒伤悲!减肥计划,划重点了

社会03-22

-

那一刻他毫不犹豫 63岁退役军人跳入河中勇救两人

社会03-22

-

古建筑修缮师王尚俊: 修复“凝固的时光”

媒体专栏03-22