温州医科大学举行遗体捐献者感恩追思会暨骨灰归还仪式

温州网讯 “老头子,我来带你回家了!”3月23日下午,温州医科大学举行庄重肃穆的遗体捐献者感恩追思会暨骨灰归还仪式,七位遗体捐献者的家属们在抑制不住的泪水中接回骨灰。

把遗体完好无缺地捐出去

“要完好无缺地捐出去!”在签署好捐献协议后,瑞安退伍军人胡俊荣给自己和家人立了这样一条铁律。胡俊荣是这次送别的7位“大体老师”(解剖医生对遗体捐献者的尊称)之一。在军旅生涯中,他参加各类比武竞赛,先后获得各类表彰奖励50余次,曾4次荣立三等功。2022年,在生命征途的末尾,这位退伍军人用莫大的毅力忍受着病痛,完成了最后的“行军”——53岁的他把为人民服务的最后一站定在温州医科大学。

“像这样的病人太少见了,生命的最后,不愿为自己留置各种维持生命的管道,担心会留下痕迹影响捐赠效果,连针都不打。”胡俊荣的主治医生张晓调回忆道。

“本来还可以插管抢救的,但他拒绝了。哪怕是注射一针止痛激素,他也不愿意。因为他说,即将死亡的躯体,即便是一个小小的针孔都会给毛细血管造成伤害,降低遗体的医学研究价值。”谈及丈夫,胡俊荣的妻子陈冬岚多次哽咽:“他留给我们的遗言也是一句‘不要打针、不要进ICU’。”

弥留之际,胡俊荣再三叮嘱家人和医生将他的躯体完完整整地捐献给医学,还写下捐献遗体遗嘱,录制捐赠遗体的视频。“他这是怕我们舍不得啊!”回忆至此,陈东岚泣不成声。

温州医生牢记师恩捐献遗体

“大体老师”许岳林先生是温州本土培养的第一批临床医生。

1952年,在许岳林医士科的第二学期,他隔着手术室的玻璃,围观了一场史无前例的颅脑手术——全省第一例有文字见证的脑外科手术。

那时,医学教学资源还十分匮乏,没有相应的挂图、模型,更没有标本可以用来解剖学习。还是医学生的他,把鼻尖压在玻璃上,试图透过白大褂衣角的缝隙,窥见人体的奥秘。许岳林后来曾回忆,那场雾里看花的颅脑手术,他连片“叶子”也没看清,但却让他燃起了浓烈的医学热情。

许岳林曾说:“‘东京帝国大学医部,四名学生分配二具尸体作大体和局部解剖之用;医药专科学校,四名学生分配一具尸体。而在中国,一具尸体竟然用了几个年级。’我牢记着恩师金志庄先生这样一番话,从此自愿无偿捐献遗体。”

在谈到丈夫捐赠遗体的契机时,妻子何爱春说:“他把恩师金志庄先生的教诲记了一辈子,他常常说他绝不当‘医匠’,要做名实相符的‘医师’。早在2015年,他就选择成为一名遗体捐赠志愿者了。”

家属也签署遗体捐献协议

“若干年后,如果我到了生命的终点,我也想与温医大结缘。”感恩追思会上,遗体捐献者家属代表鲍庭芳一字一顿地说道。

这些遗体捐献者深深影响了他们的亲人。在胡俊荣的影响下,2018年,陈冬岚和儿子也分别登记成为人体器官(遗体)捐献志愿者和造血干细胞捐献志愿者;许岳林的妻子何爱春也在他的感召下,签署了遗体捐献协议,她说,想把丈夫的这种精神一直传承下去。

“彼之血肉,吾之医理。”每年初春,在温医大《局部解剖学》开课之际,温州医科大学都会举行这样一场纪念“大体老师”的生命文化教育仪式。

据温医大人体科学馆副馆长杨新东介绍,浙江省红十字温州医科大学遗体接收站于2016年成立,截至今年3月,已接受书面登记269人次,实现捐献136例。目前,学校年均接收志愿捐献遗体十余例,虽呈稳步增长态势,但对照每年70余具的教学需求仍存缺口,他也期待有更多的爱心人士能加入捐献志愿者的行列。

来源:温州晚报

原标题:“我来带你回家了!”

温州医科大学举行遗体捐献者感恩追思会暨骨灰归还仪式

记者:张嫣彬 受访者供图

本文转自:温州新闻网 66wz.com

相关新闻

为你推荐

-

温州:抓住新兴领域党组织书记“关键少数”

外地媒体看温州03-25

-

业态升级、老街焕新 温州文旅项目“加速跑”

社会03-25

-

社会力量参与非遗永昆保护 首笔永昆保护传承基金发放

科教文体03-25

-

烟火夜市里的“求职”初体验 温州这场招聘会够特别

社会03-25

-

这位温州人“闭关”两个月,写出中国研究甲骨文的开山之作

媒体专栏03-25

-

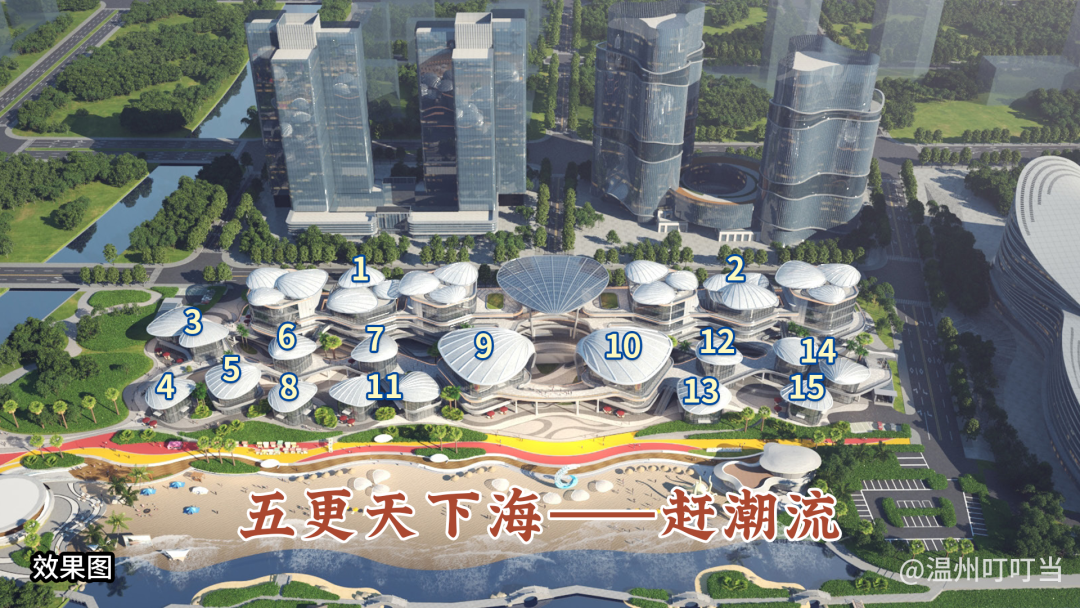

温州要在海边建35枚巨型贝壳,美到词穷……

社会03-25

-

铁丝勒进树皮,钉子钉入树干 市民王老伯:谁能救救这些树?

社会03-25

-

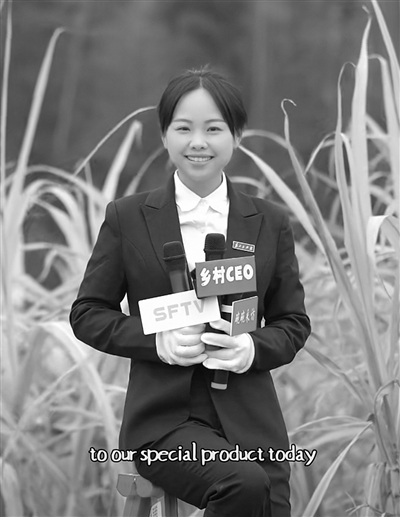

从托管机构校长到短视频网红 一位乡村CEO的“变形记”

媒体专栏03-25

-

助力海岛涌现更多消费新场景 洞头启动“海创青村”共创计划

社会03-25

-

全国游泳春季赛,温州选手获3金3银3铜

科教文体03-25